ヴァーヴ・レコードから1957年にリリースされた 30cm LP 3枚組 ボックス・セット MGV-8100-3 “THE CHARLIE PARKER STORY”に入れられた解説書には

ヴァーヴ・レコードのプロデューサー、ノーマン・グランツと、ジャズ評論家 ナット・ヘントフがパーカーの生涯について記述しております。なお、単体発売のMGV-8000から8002には、

グランツの文がライナー・ノーツに入れられております。熱狂的なパーカー・ファンの山田チエオ氏に翻訳していただきましたのでご紹介します。

|

|

CHARLIE PARKER

Charlie Parkerそして彼の人生における私との関わりについて、少し考察してみようと思う。Charlieの生涯に関する資料については

Nat Hentoffが正確に記述しているので、ここでは省く。また、彼の音楽の才能について一般論として語ることは、私には明らかに僭越なことである。彼が伝承すべきジャズの一部分であることを、

既に全ファンが知っている。

私が最初にCharlieのことを耳にしたのは1944年のことで、それは West Coastで私の様々なセッションにおいて仕事をしてくれた Merle Andersonという名のテナーサックス

奏者から聞いた話だった。Merleは不幸にしてもう死んでしまったが、Kansas Cityにおいて初期の Charlieと演奏していた。彼は、彼自身が夢中になって話す Charlie Parkerと呼ばれているそのサック

ス奏者の、ガリガリ鳴るようなおんぼろのアセテートを私に聴かせた。因みに、彼は Charlieのことを Yardbirdもしくは Birdと仄めかすような言い方はせず、いつも Charlieと呼んでいた。正直なところ、

その時、私の耳には彼が天才と呼ばれる所以が聞こえなかったし、特段心を打たれることもなかったし、心を打たれなかったことがもっての外という感じでもなかった。それから2年後に初めて個人的に

Charlieを聴いた時のことを、私はすっかり忘れていた。それは1946年、彼が Hollywoodにやって来て、Dizzy Gillespieのこじんまりとしたバンドのメンバーとして小さなナイトクラブで演奏した時

のことだった。ところで、この時はまた、私が初めて Ray Brownを見聞きした時でもあった。彼はのちに Jazz at the Philharmonicの恒久メンバーになったが、この JATPは信じがたいほどすばらしい

音楽組織の一翼を担った集団である。興味があるかも知れないから言及しておくと、他にはドラムスの Stan Levey、ビブラフォンの Milt Jackson、そしてピアノの Al Haigだ

(確か Al Heigだったと思うが、その時の記憶は明瞭ではない)。私は Charlieと親しくなった。そして、正直まだ彼の演奏が理解できなかったが、にもかかわらず、私は彼の人間性に心を動かされた。

それは、率直に言えば金に困っていた彼を私のジャズコンサートで使い始めることになるほど、十分なものだった。私が彼の貢献に感謝し始めるのは、あとになって、彼が演奏している Jazz at the

Philharmonicのアルバムを聴いた時、特に、"Lady Be Good"における彼の信じられないような素晴らしいソロを聴いてからである。それは、私が完全に虜になった一連のレコードのうち初期のものの中

に収められている1曲である。

その契約以降1948年まで、私はそうあまり Charlieと会うことはなかった。その1948年に彼は私のレコード会社 Clef Recordsと契約するが、私は Jazz at the Philharmonicのツアーに彼を連れて行った。

控えめな言い方になるが、それは私にとって試行の経験だったし、おそらく Charlieにとっても、私の知る限り、同じだったと思う。なぜなら、Charlieは私のコンサートの移動の最中に、突然にして、

高度な訓練を積んで成長した自分に覚めたからである。そしてこのことが、彼を休む間もない状態にしたのかも知れない。私は彼の演奏を聞くと、彼が何をしようとも普通に水に流してしまうのである。

私はそれからも数年の間、敢えて言葉にするなら、Charlie Parkerのさまざまな問題に陥ったが、彼を尊敬し崇めそしてその才能に畏怖の念さえ抱く多くの人々と同じように、私は彼のことを水に流した。

Charlieは、私が思うに、彼がしたことへの私の愛情を理解していたし、たぶん疑問も抱きながらではあったとは思うが、彼は私のさまざまな実験に付き合ってくれた。読者諸兄がどの文脈を読もうとも、

私は全く正確に「天才」という言葉を使うが、真の天才がそうであるように、彼には進んで何でも試してみようという意思があった。その結果、私は、Charlie with stringsと Charlie with a big bandを

レコーディングすることができた。そして私が強調したいのは、Charlieの演奏は明らかにブルースをルーツにしたものやそれを含蓄したものではあるが、ブルースの代わりに素晴らしい作曲家によって書

かれた多くの曲を演奏したということだ。私はまた、Charlieに彼の才能を Machitoや Chico O'Farrillの Afro-Cubanバンドと結び付けさせ、簡潔に言えば、それまで慣れていた、親しみがあってよく機能す

るカルテットやクインテットでは味わえない刺激を与えることができた。

しかしながら、私は Dizzy Gillespieとのクインテットによるセッションをレコーディングした。それは、Charlieの演奏したベストの曲、もしそうでないなら確かにベストの中の1曲だと考えている。

それが、"Bird and Diz"というアルバムだ。(Verve Album MG V-8006.)その日の Charlieは、間違いなく Dizzyと同じくらい素晴らしい演奏だった。Thelonius Monkと Curly Russellという異色のところ

に Buddy Richを加えたリズムセクションでは、Buddy Richの片手奏法によるなくてはならないドライブと、他方では Thelonius Monkと Curly Russellによる固有のコードが繰り広げられた。

その後 West Coastにおいて、私はジャズ史上重要なセッションの1つであると確信することを、Charlieにやってもらうことができた。それは、Benny Carterと Johnny Hodgesとのレコーディングをしても

らった時のことで、そこではジャズにおける3者三様の最も偉大なアルトサックスが生き生きと詳細に描写された。

Charlieの人生が終わりが近づくにつれ、彼から私への接触の頻度は、絶えることのない経済的な援助を除くと減少していった。正直、音楽の領域において彼と一緒に何かをやってみるということが、私に

はより難しくなっていた。前もって嫌な予感があったが、ボーカルグループをCharlieに結び付けるという、時期尚早で失敗した試みをしたことがあった。Charlieにも同じ予感があったと思う。いずれに

しても、彼の死の直前に創作した最後のセッションは、Cole Porterの音楽に捧げられたアルバムだった。(Verve Album MG V-8007.)

繰り返しになるが、私がCharlieと一緒だったことで如何に個人的に不幸な思いをしばしばしたとしても、依然として、彼がホーンを通して語ったように、人間の美しさを映し出す優れた輝きというものが

ある。そして、すべてが水に流されるであろう。私が信じる唯一のことは、音楽への Charlieの貢献は決して忘れられないだろうということだ。そして、このアルバムがすべてのジャズファンの記憶の中に、

彼が成したことを永遠に植え付ける手助けになれば幸いである。

NORMAN GRANZ

|

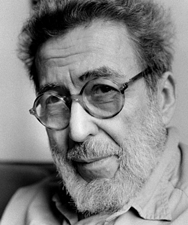

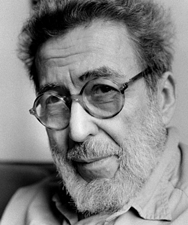

ノーマン・グランツ(Norman Granz、1918 年 8 月 6 日〜2001 年 11 月 22 日)は、アメリカのジャズの音

楽プロデューサー、興業主。 ウクライナ系ユダヤ人の家系にロサンゼルスで生まれた。グランツは

アメリカのジャズ音楽(特に 1950 年代と 1960 年代)にとって重要な存在であり、クレフ、ノーグラン、ヴァーヴ、

パブロ、というレコードレーベルを誕生させた。JATP(Jazz at the Philharmonic)の興行で

一世を風靡した。

top

|

Charlie Parkerは音楽に生きたが、それは彼のサックスから紡ぎだされたものだった。もしも Parkerの音楽そのものに訴えかけるものがなければ、いくら

彼について語っても心に届くものは何もないだろう。彼の持って生まれた人間性、成長とともにその過程で自分に不足しているものを見つけた社会、そして彼自身が抱えていた欠陥-こうした要素のすべてが、

彼の濃厚で幅の広い音楽性と密接に関係しているが、唯一、彼の音楽を聴くことこそが、このことを理解し、また同時に、あなた自身をより知る術なのである。

Birdを聴くと様々な感情がわしづかみにされるという認識が、日本、アフリカ、カナダ、そしてアルゼンチンのリスナー(彼らの多くは彼の名前を知っている程度である)を、彼と彼の人生を知る者に対す

るのと全く同じように、衝撃となって激しく打ち付けた。より多くのものを求め、理解できること以上のものを持ち、そして死というものが確実に存在することを理解する私たちすべてのありのままの感情を、

彼はその音楽によって表現することができた。いかなる芸術家もBirdを超えることはできないし、また、Birdと同じようなことができる芸術家も、まずいない。

ジャズにおける彼の重要性は、心を解き放つ創造性という点において、唯一 Louis Armstrongと Duke Ellingtonに匹敵するものである。モダンジャズにおいて、彼に影響を受けなかったソロイストはただの

一人も存在しない。彼は、一連のレコーディングを残すことによって、ジャズというものがある限り、そのリスナーやミュージシャンを覚醒させるだけでなく、曲想やフレーズ、そして彼が音楽に対して真っ

向から「恋のバトル」を挑み続けたとも言うべき小節線の革新性を、ジャズという言語における完全なる要素に発展させて行った。

Charlie Parkerは、1920年8月29日に、カンザス州 Kansas City で生まれた。7年後、家族はミズーリ州側の Kansas City のオリーブ・ストリートに移った。知られている限りでは、当時、親族の中に

ミュージシャンは一人もいなかった。私は Charlieがインタビュアーをからかっていたとは思わないが、かつて彼は、自分が最初に音楽に強烈に魅了されたのは、Rudy Valleeのアルトをラジオで聴いた時だ

ったと言ったことがあった。この経験の日付は(ここから彼の音楽を聴きたいという欲求が始まったのだが)、1930年代初頭おそらく1931年のことだった。ともあれ彼の母親はすぐにアルトサックスを彼に買

え与えたが、当初彼の楽器に対する興味は、長続きしなかった。ハイスクール時代の友達がそれを借り2年間保有していた。

Birdの次の音楽との接触は、彼が言うには、ハイスクール時代の3年間、ブラスバンドでの演奏に参加して過ごし新入からは卒業したのである。彼はハイスクールのブラスバンドでバリトン・サックス奏

者の後ろに立ち、その指使いを観察したものだった。そして遂に、彼自身、バリトン・サックス奏者になった。数年後にBirdがインタビュアーに話したところでは、彼がバリトン・サックスを好んだのは、

「バリトン・サックスの方が、バンドで際立ったミュージシャンに賞として授与されるメダルを獲得する助けになったからだった。彼は特に上手だったわけではなかったが、その音は大きく荒々しくバンド全

体を非常に圧倒したので、審査員達はほとんど無視することができなかった。」

Charlieという神話的な名が形成され始めたのは、おそらくはこのハイスクール時代であった。彼のニックネームは、明らかに数年のうちに一連の変化を遂げ、Charlieから Yarlie、Yarl、Yard、Yardbirdを

経て、Birdとなった。しかし、Miles Davis はかつてパリでレポーターにこう述べている。「私たちが彼を Birdと呼んだのは、彼がとても(まるで鳥のように)よくお喋りしていたからだよ。」また、ほかに

も諸説があるが、どれも決定的なものではない。

Birdは1935年頃に学校をやめている。後に質問者に語っているが、それまでは、彼は Vallee以外では、心に響く音楽はブギウギのレコードを除いてほとんどなく、聴くことはなかった。こうして彼は再び

アルトサックスを手に取る決心をし、真剣に取り組み、実際、アルトサックスで生計をたてることになったのである。

Birdがその一分子となった当時の Kansas City の音楽事情は、数年後のダウンビート誌の中でこう記述されている。「…ジャムセッションは夜9時から翌朝5時までひっきりなしに行われていた。その報

酬は通常、一晩1ドル25セントだった。…街にはおよそ15のバンドがあって、当時最も有名な溜り場のひとつだったサンセット・カフェには、Pete Johnson の仲間もいた。このころ Harlan Leonard もいて、

彼は George Lee と Bus Moten のバンドに掛け持ちで参加していた。Lester Young、Herschel Evans や Eddie Barefield といった面々があちらこちらで演奏していた。地元のピアニストの頂点には、Roselle

Claxton、Mary Lou Williams、Edith Williams や Basie がいた。」

top

Jo Jones は Walter Knight という名前のアルトサックス奏者がいたと付け加えているが、この中で Walter Knight についてこう述懐している。「私はこれまでの人生で一人として他にこれほどのアルト

サックス奏者の演奏を聴いたことがない。Charlie Parker の中にその片鱗を聴くことができる。」

だが、Birdに直接的に影響を与えたのは、当時 Kansas City で活動していた別の人物だったようだ。そのあたりの事情を Jo Jones が再び述懐している。「私の人生においてこれまで聴いた最も偉大なバンドは、

Walter Page の Blue Davis Band だった。…そのバンドには Buster Smith がいた。Busterはしばしば Prof と呼ばれたアルトサックス奏者で、Charlie Parker の音楽の父 だった。」Jimmy Rushing は、Jo に

賛同した当時の数多くのジャズシーンの一人である。

この時期の Kansas City の重要な市民でもある Ben Websterもまた、Buster Smithが Charlieに重要な影響を与えた可能性があると感じていた。いわく、「これまでに私が耳にした限り、Birdに何がしかの要

素を持たらしたのは、唯一、Buster (Prof) Smithで、彼は Walter Pageのバンドや、後には Basieのバンドで演奏していた。彼は、今もって演奏している。ダラスにバンドを構え、至って健在である。Busterは、

まさに何かを持っていた。彼が演奏の中で走らせる変化というものはとても進歩的で、彼はまた、曲作りもうまかった。」

Charlie Parker自身は、Smithへの興味をそれ以外の人々への興味と同列に置いていた。Leonard Featherは、「Inside Be-Bop」の中でこう記述している。「Charlieのモダン・ジャズマンとしての進化の理由

を、一つの影響だけに求めることはできない。ジャズに関わり始めた最初の数年の間、彼は Herschel Evansや Lester Young、それに Basieと彼らの共演、後期の Chu Berry、Andy Kirkのテナー、そして後期の

Dick Wilsonを聴いていた。Johnny Hodges、Willie Smithと Benny Carterにほれぼれとし、そしてその中でとりわけ、Kansas City の Count Basie original bandのためにほとんどの曲をアレンジしていた

Buster Smithという名のアルト奏者に心酔していたのである。『俺はよく全ての仕事そっちのけで Busterについて行ったものだよ』と、Charlieは語っている」

Parkerの人生における別のある時に、彼はインタビュアーにこう指摘している-彼は今挙げた敬意を表していたが、彼らのほとんどは、はっきりとしたビブラートで演奏していた。しかし、彼自身は、彼独自の

アプローチが証明したように、ビブラートを嫌っていた。Lester Youngは他の誰よりもビブラートを抑えていたが、そんな Lesterについて、Birdはこう述懐している。「俺は Lesterに狂ったね。彼の演奏は純粋

で美しいからな。けど、俺は Lesterの影響は受けていないよ。俺たちの考えは違っていた。」

実際、Charlieが独自に音楽的に築き上げるまでの道のりは、かなり粗野なものだったと考えられる。1949年、雑誌の伝記作家である John Wilsonと Mike Levinは、彼の始まりをこう記述している。

「 Charlieは

(学校を離れた後)何か月もの月日が経ってから、ようやく再びアルトを手に取った。1935年の感謝祭の晩、彼はミズーリ州エルドンで小さなグループとともにライブに姿を見せていた時に、出演料をもらって

演奏するという初めてのチャンスを得たのである。その晩彼は7ドルのオファーを受けたが、それは彼がよかったからではなく、Kansas City のミュージシャンは皆仕事で出払っていて、彼を雇った男は、その

日を埋め合わせる人間を見つけ出すことに躍起になっていたからである。」

エルドンに車で向かっている時、彼らは衝突事故に遭った。二人が死に、Charlieは車から投げ出され、肋骨を骨折しサックスは壊れた。彼を雇っていた男は彼に治療代を払ってやり新しいアルトを買い与えた。

1936年2月になって、Charlieは他のグループと一緒に、またこの時は自身もグループを結成して、再びエルドンに出演するようになった。Charlieのコンボのあとのメンバーは皆、彼よりも遥かに年長だった。

ベース奏者の J. K. Williamsは、72歳だった。残りは、30歳代か40歳代だった。Charlieは、15歳だった。しかし最年少のメンバーとして、彼は周りから多くの注目と忠言を得たのである。彼は、ギター、ピアノ、

そしてサックスの楽譜本を手にして真剣に学習をし始めた。ピアニストの Carrie Powellは彼のために演奏し、単純な長調、短調、7度の和音、そして減三和音を彼に教えた。

エルドンでの4月の仕事が終わる頃までには、彼は速くはなかったけど、とても正しく譜面が読めていたよ。彼は Kansas City に戻って、18歳で初めてクラブでの仕事をもらったんだ。それから、パナマだ

ったかフロリダのブロッサムだったか、彼もはっきり覚えちゃいないけど、リディアというところでも仕事をもらっていた。一晩75セントだった。Charlieはこう振り返っていてよ。『そこに仕事があればサックス

を吹くということばっかり考えていた』

「このあとすぐ、彼は 22nd and Vineにある High Hatで、初めてジャムセッションにチャレンジした。そこで彼は、'Lazy River'と 'Honeysuckle Rose'を少しわかると、自分にもできる演奏をした。メンバーたち

は人にやさしく、リード奏者たちは自分のやり易さではなく純粋にバンドのためにリフを位置付けた。2つのホーンが同時に詰め込まれることはなかった。」

「 Charlieは当時をこう振り返っている。『'Body and Soul'をダブルテンポでやろうとし始めるまではとても順調だったのに、それを始めると、みんな笑い転げたんだ。俺は家に戻ると泣いたよ。そして3か月

の間再び演奏しようという気になれなかったよ』とね。」

Birdの Kansas City での若い同輩に、ベーシストの Gene Rameyがいた。イギリスの機関紙 Melody Makerのために、Geneは最初、自分の Birdについての記憶を再現した。Birdについての Geneの話のいくつかは、

Levinと Wilsonの Birdからのものとされる説明よりも優れていたり、時々重複したりもしてもいる。両方の説明における日付や複数の主張は、完全には調和しないものの、これら2つの説明を併せ読むと、Birdが

どのように最初のころ成長してきたかが、理解できるのである。

Rameyは振り返る。「私が初めて Birdに会ったのは、1934年のことだった。その頃、私は Kansas City のカンザス側出身のバンドとともに演奏していて、Birdの方は、ミズーリ州側の Kansas City の、

州の境界線の反対側にあるバンドにいた。」

「 Birdのバンドのリーダーは、Lawrence '88' Keyesとう名の、後に東部で有名になったピアニスト兼シンガーだった。それは Birdがそれまで働いていた最初のバンドで、彼はまるで運任せの、のんきな坊やの

ようだったよ。Birdのいたバンドはスクールバンドと何ら変わりがなく、当時の彼はほとんど上達することがなかった-かろうじて14歳というままの状態だった!」

「その当時、Birdは音楽については何もしていなかった。事実、彼はバンドの中で最も悲しそうにしていて、他のバンドメンバーからいくぶん辛く当てられていた。」

「1年ほどして、私は Charlieと再会した。私たちは、Count Basieのいた Reno Clubから通りをおよそ2ブロック下がったところにいたが、Duke Ellingtonは通りの反対側の Green Leafにいた。二人とも幕間に一つ

のクラブから他方のクラブに走って移動してハシゴするのが日常的なお決まりになっていた。そんな折、私がBirdを見ると、誰もがジャムセッションをやろうとしていたので、彼はちょっとがっかりしていた−

つまりは、彼はただじっと座って見ているだけでは気の済まない数少ないミュージシャンの一人だった。」

「特に私がよく覚えているのは、ある晩、私たちが Basieとのジャムセッションにいた時、Jo Jonesが、Birdが演奏を始めるまで待っていて、いざ Birdの演奏が始まると、感情を露わにシンバルを取り上げて、そ

れをほとんどダンスフロアを目掛けて投げつけたんだ。シンバルは凄まじいクラッシュ音を立てて床に落ち、すると自尊心を傷つけられた Birdは、黙ったままアルトをしまい込んでクラブから出て行ってしまった

んだ。」

「だが、このことが彼に演奏することの一大決心をさせたんだ。『この性悪なネコ野郎どもを叩き直してやる』彼はよく言っていたよ。『今はみんな俺のことを笑っちゃいるけど、今に見てろ!』」

「その頃、地域には、もう一人、George E. Leeというバンドリーダーがいて、彼は毎年の夏、一団を山岳の中のリゾート地まで連れ行くことにしていた。まあ、Birdは同じ山岳に出かけて、そしてわずか2、3か

月で戻ってきた時、その変貌ぶりは信じがたいものだった。」 別の情報源によると、山岳で Birdと一緒に働いていたのは、Buster Smithということだ。

「私が思うに、複数のコード間の関連とそこにいかにメロディーを織り込むかという一連のサイクルについて、Birdの性根を叩き直してやったのは、Efferge Wareという名のギタリストだったよ」と、Rameyは言

う。「 Wareはソロワークはしなかったが、コードのスペシャリストとして大したものだった。彼は実に忍耐強い男で、Birdにすべてを説明してやった。それがあったから、その後、彼は自身のものとしてより発展

させたんだ。」

「この突然の彼の進歩によって、Birdは自然と多くの仕事を得るようになった。彼はいつもアグレッシブな若者で、多くのアイデアと暗示に溢れていた。当時、数多くのジャムセッションがナイトクラブで様々な

プライベート・タイムに繰り広げられていた。ある晩、Birdに誘われて、私たちはパセオ公園に出かけて行った。その後は、時折、あのネコどもがみんな公園の真ん中に姿を現して、私たちは夜通し、演奏に明け

暮れた。警官も私たちの邪魔をすることは滅多になかった。実際、彼らは、繰り出してきて、彼ら自身、音楽を楽しんだものだった。」

1937年、Charlieは Jay McShannのバンドに加わったが、2週間後に離れた。その後少しして、彼はタクシー代の支払い拒否で逮捕された。この間の彼の行いを許さなかった彼の母親は、彼を引き取ろうとしなか

ったので、彼は22日間、刑務所暮らしとなった。出所するとすぐに、彼はサックスを置き忘れたまま Kansas City を離れ、こうして彼の放浪が始まったのである。

Budd Johnsonが初めて彼に会ったのは、1938年頃のことであった。Leonard Featherが物語るところによると、「Johnsonは、ある晩、Chicagoのダンスホールに迷い込んできた彼をみたことを覚えているが、ホー

ンを持たず、獣のように見えたそうだ。彼は、King Kolaxのバンドに加えてもらいたがった。団員のアルト奏者が金で自分のアルトを Charlieに貸したが、それを聞いて驚いた彼は、たまたま自分は一つ予備のアル

トを持っていて Charlieが全く持っていなかったので、Charlieがこの一つを持ち続けることに何ら問題はないと言った。」

これもまた、多分 Chicagoでのセッションで起きたことであるが、そこに Billy Eckstineが参加していて、後年彼は、Melody Makerのたにこう寄稿している。「戦前の Vogueは、週に1度、朝食後のダンスタイム

を設けることにしていた。Chicagoのすべてのクラブが、時々、このブレクファーストダンスを早朝6時半からのショウとともに開催していた。」

「そこの一つのスポットである the 65 Clubでは、或る朝、ブレクファーストダンスを開催していたところ、トランペットは King Kolax、アルトは Goon Gardnerという名の狂ったようにスウィングする子供、ベー

スは John Simmons、そしてドラムスは Kansas City Fieldsという小規模のコンボによる演奏が行われた。」

「そこでは、多かれ少なかれ、ジャムセションが行われた。というのも、ショウが終わると、ミュージシャンはみな、ブロウすることになっていたからな。ある朝、私たちがみな、そこら辺に突っ立っていると、

一人の男が現れた。彼はたった今貨車から降りたったような感じで、この時、これまで見たこともないような真剣な形相をしていた。」そして彼は Goonにこう言ったのである。「おい、そこの。俺もそっちに行って、

あんたのホーンを吹いてもいいか?」

「このころの Goonはいつもぐうたらな奴だった。スタンドに上がって演奏したがる者には、Goonはバーに行って若い女たちといちゃついていられさえすれば、万事うまく行ったのだ。」だから彼はこう言った、

『ああいいよ。やってくれ』

「するとその男はそこに上がって、いいかい、それをしたんだ。その男こそ、貨車に乗って Kansas City からやって来た Charlie Parkerだった。当時の Birdはまだ18歳ほどの年齢だったと思うが、聴いたこと

のないような演奏をしていたよ。アルトを唸らせてな。」

「彼は一緒にやっていたみんなを呆れさせるまで吹きまくったが、すると Goonは彼を家に連れて行き、身に着ける服を与え、いくつかのステージを取り付けてやった。当然 Birdはホーンを持っていなかったので、

Goonは彼にクラリネットを貸してやり、演奏の仕事に出かけられるようにしてやった。Goonが私に言ったところでは、ある日彼が Birdを探すと、Birdもクラリネットも、すべてのものがどこかに消えてなくなって

いた。」

「どこかというのは New Yorkのことで、この点についての話をそれから12年ほど後にダウンビート誌のインタビューの中で、こう取り上げている。『3か月間、彼は Harlemにある Jimmy's Chicken Shackで皿洗

いをしていた。それは、ちょうど Art Tatumが Shackの常連客を夜遅い時間に魅了していた頃のことだった。』 Charlieは週給9ドルと食事を得ていた。手を休めてはしばらくサボって、どこででも眠ったんだ。」

「『警官とのトラブルは全然なかったよ』と、彼は振り返っている。『ついていたんだ。多分、とても若く見られたからだと思うよ』」

「彼は8か月 New Yorkにいた後、ジャムセッションの数人が彼にホーンを買ってあげた。それを持って彼は Kew Gardensで仕事を得ると、それまで1年半の間ホーンに触れていなかったにも関わらず、4か月続

いた。次に、彼は、ドラムスの Ebenezer Paul、トランペットの Dave Riddick、そのほか2、3人の仲間と Monroe's Uptown Houseに移った。Monroeには賃金体系がなかった。時々、Charlieは一晩で4,50セント稼

いだ。内容がよければ、彼は一晩で6ドルまで稼げたかもしれなかった。」

「『Count Basieのトランペット奏者だった Bobby Moore以外は、誰も俺に一目を置くことはなかったよ』と、Charlieは言った。『彼は俺の演奏を好んでくれた。他の連中は俺の演奏を、Benny Carterのような

サウンドにしようとしていた。』」

「このころ、1939年の真ん中頃だが、彼はいくつかバッハとベートーベンの作品を初めて聴いた。彼は、バッハの持つパターンに強い印象を持った。」

だが、同時期に、もう一つ別の音楽的経験をしたことが、Bird自身の進歩により深い影響を与えた。彼は139番街と140番街の間にある7番通りにあるチリハウスで、Biddy Fleetという名のギタリストとよく

ジャムセッションを行っていた。

「その時に」Wilsonと Levinは後に記述することになるのだが、「Charlieは、その頃よく使われていた、ありきたりの変化には飽き飽きしていたんだ。『俺は、何か他のものが

あるとずっと考えてきた』と、Birdは振り返る。『それを時々耳にすることはあったが、自分にはできないものだった。』」

|

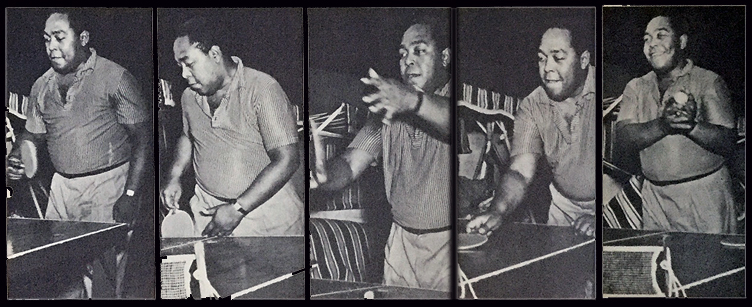

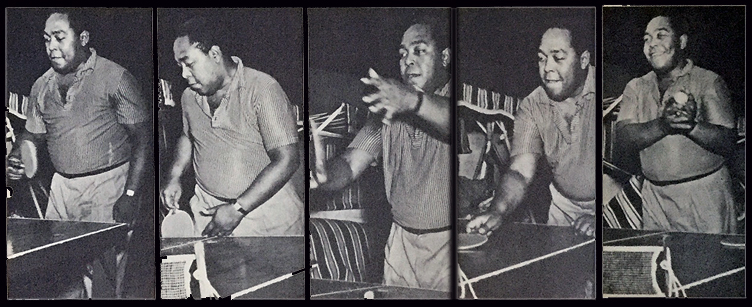

彼の好きなレクリエーションを楽しんでリラックスしたチャーリー・パーカー

top

「 Fleetと 'Cherokee'を演奏している時に、突如として Birdが発見したのは、メロディー・ラインとバッキングの変化が的確に関連するように高い音程のコード

を使うことによって、かつて『耳にしていた』ことを実現できるということだった。」

Birdは、その先の経過を Leonard Featherに説明している。「俺たちは Dan Wall's chiliや街のそのほかのスポットの奥部屋で時間を潰していたが、そこで Biddyは新しいコードをやろうとしていた。例えば、セ

ブンス・コードにライト・インバージョンを使えばレラティブ・メジャーを演奏することができるとわかったので、フラット・ファイブ・コードで演奏したりした。」

1939年の終わりになると、進歩し始めたスタイルを引っ提げて、彼は Banjo Burneyとともに Annapolisのホテルでの仕事を求めて New Yorkを離れた。父親が亡くなると、Birdは Kansas Cityに戻って、Jay McShann

のところに再び加わった。

Gene Rameyは、この時期の McShan bandと絶えることなく成長を続ける Parkerについて記述している。「 Jay McShann bandというのは、Birdと私はそこで長い間一緒に仕事をしていたバンドだが、予備の時間は

すべてジャム・セッションかリハーサルにつぎ込むということを初めて知った唯一のバンドだった。俺たちは町に向かう電車やバスの中でよくジャムっていて、町に入るや否や、セッションができそうな奴の家

を見つけようとしたものだ。」

「すべては Birdによる閃きによるものだったが、それは彼がバンドに持ち込んだその新しいアイデアを、みんなは演奏できるか不安に思った故のものだった。New Orleansのクラブでたまたま夜演奏していた時、

Deccaが数週間のうちにセッションのレコーディングをしようと知らせて来た。McShannは、みんなでさっさと何かやろうぜと私たちに提唱した。」

「それは New Orleansでも暖かな数日間でのことだったが、私たちは集まってちょっとしたセッションをやったんだが、その時、アイデアが浮かんだんだ。確か45分で 'Jumping' Blues'の録音のスタンバイをした

と思う。そのアレンジは Birdによってすべてが前に進められ、この録音は、レコードに刻まれた彼の最初の名高きソロの一つという特徴あるものになった。」

「 Birdの存在が、このバンドが楽天的なバンドであった一つの理由だった。彼はよく、こう言ったものだった。『もしも堅苦しいバンドに入るなら、 堅苦しい演奏をすることになるだろう。もしも少し馬鹿げた

バンドに入るなら、少しばかり馬鹿げた演奏をするだろう。前に進めば、その時によりよいアイデアがやってくるものさ。』」

「彼には、すべてのものが音楽的に重要なものだった。例えば、犬の吠え声を耳にすれば、彼はそれは会話だと言っただろう。また例えば、彼がホーンを吹けば、それは彼が私たちに対する思いを描写しただろう。

私たちが仕事の合間に車に乗り、田舎道を抜け、森や木々を眺めるように、彼はそうしたことを音で表現しただろう。」

「そしてたぶん、彼が演奏している最中に、ダンスフロアの上を歩いて通り過ぎる女の子が目に入れば、それは彼のソロ演奏のアイデアとなっただろう。彼がそうするとすぐに、私たちみんなの距離がぐっと縮

まって、彼の意味することをただ理解することになるのである。彼がソッポを向いているような場合でも、ひとたび彼が何かちょっとしたフレーズを演奏すると、誰もが顔を上げて彼のそのメッセージを感じ取った

のである。」

「 'Jumping' Blues'で、彼が何て言っていたか私は思い出せないが、最初の4小節について私たちはみんな冗談を飛ばしていたことを覚えている。これは彼が以前使っていたフレーズだが、後になって

'Ornithology'となるものだった。」

「 Birdはまた、バンドのキャッチフレーズになるようなものを考案する役目も負っていた。しばしば新聞に掲載されるコミカルな絵で、腹を空かせて悲しげな顔をしている一人の男の絵があった。その絵はとて

もよく表現されていたので、Birdはその絵を見て、こう言ったものだった。『ふん。何だって? 俺なら大丈夫さ』」

「今から振り返ると、Birdのアイデアは非常に急進的なものだったので、それに誰も感謝することはなかった。例えば、私たちは 'Cherokee'を何回もジャムったが、Birdは Bフラット・コードのところを Bナチュ

ラルで始めるという方法を取り、そのサイクルを繰り返す―――そしてそれはたぶん、彼が基本的なチェンジに戻り、私たちがミドルパートの導入部分に入る直前の2,3小節だけのことだった。」

「当時の私たちは、演奏上の秘訣というものを出し尽くしてしまっていた。Birdは腰かけて、彼がやっていることを私たちに説明しようとしたものだ。その時は彼以外、例えば 'Cherokee'の導入部分なんて誰も

サッパリ演奏できない状態だったよ。それで Birdは、その導入部分に対して 'Tea For Two'の一連のフレーズを演奏したものだ。これは簡単に覚えられるメロディーだったので、ほかの連中はその導入部分の数小節

の間、何かしらの演奏をすることができた。」

Birdの McShannとの日々についての更なる情報は、Birdが Levinと Wilsonに提供した記録から得ることができる。「 Charlieは1940年の夏に Dallasで初めてのレコードを McShannと吹き込んだ。彼が最初に加わった

トラックは、'Confessin'、'Hootie Blues'(これは彼が書いた)、'Swingmatism'、そして 'Vine Street Boogie'だった。また、彼が McShannのバンドでソロを演奏したのは、'Hootie Blues'、'Swingmatism'、

'Sepian Bounce'、'Lonely Boy Blues'、そして'Jumpin' Boy Blues'だった。」 彼はその頃少し編曲も手掛けたが、十分に知識があったわけではなかった。「俺はトランペットの上にリード楽器を被せて吹いて曲を

終わらせたものだった」と、彼は説明している。

「 McShann Bandは Texasから Carolinas、Chicagoへ行き、また Kansas Cityに戻ってきた。そして今度は東に向かい、Indianaを抜けると、New Yorkそして Savoyを目指した。Charlieは楽器を積んだトラックを

Kansas Cityからずっと運転した。」

彼らが Savoyに滞在している間の出来事については、Gene Rameyが覚えている。「その期間中、Dizzy Gillespieは事実上バンドと一緒に仕事をしていた。私たちは、Chubby Jacksonや Big Sid Catlettのための

場所と同じように、いつも彼のためにステージに席を取っておいた。そして彼らは町にいる時はいつでも、ほとんど毎晩そこに集ったものだ。」

そうしている間に、Birdは Savoyの McShann Bandから Monroe'sへ駆け足で移っていた。そこでは、Allen Terryのピアノ、(今は Sarah Vaughanの夫である)George Treadwellと Victor Coulsenのトランペット、

Ebenezer Paulのベース、そして Eddie 'Mole' Bourneのドラムスで彼らと一緒に演奏した。New Yorkのミュージシャンたちが Birdの音楽にますます耳を澄まして聴き始めたのは、この Monroe's Bandの頃である。

Kenny Clarkは、次のように覚えている。「私が思うに、George Treadwellはその頃、Monroe'sでバンドを持っていた。彼らは、Presのようにアルトを吹く Birdについて語り始めた。人々は、彼がしていることが

心配だったんだ。当時、Lester Youngは演奏スタイルや演奏テンポの中心人物だったので、私たちは Birdがそうなるのは自然現象のようなものだと考えていた。」

「私たちは、Monroe'sに Birdを聴きに行ったが、それはひとえに彼が Presのような音を奏でるからに他ならなかった。それは、まづ彼が自ら提供する何かを持っているということに私たちが気づくまで続いたか

な。そうだな、彼の演奏をぶっ続けに聴いていると、彼は Presのように奏でるだけでなく、何か新しいものを持っているということを発見したんだ。彼はリズムの点でもハーモニーの点でも私たちがそれまで聴い

たことのないような演奏をした。このことは、同じ列で演奏していた Dizzyの興味を呼び覚ました。そして、Monkも Dizzyと同意見だった。」

Birdはとても寡黙だった。ほとんど全く喋るということはなかった。彼はとてもおとなしく、とても無口だった。自分自身がジャズの変革をもたらしたということを、彼は自覚していなかったと思うよ。少なくとも、

彼はあまりそのことを話さなかった。」

Birdが離れようとしていた McShann Bandとの彼の仕事に関して言うと、Leonard Featherは、McShann Bandの音楽性とその中にある、あるいはそれを超えた Birdのポジションについて、簡潔にこうまとめてい

る。「 McShannの音楽は、中西部のビートと言われる、ある種、雲をつかむような体質を持っていたが、Savoyの聴衆のリクウェストにとてもきっちりと適うものだった。中心はブルース・バンドで、Walter Brown

という時流に乗ったシャウト派のブルース・シンガーの一人を主役に据えていた。編曲とソロは、通常、伝統的なブルースの型と他の型でも簡単なものをベースにしていた。Charlie Parkerはこのスタイルで数

曲を書き下ろし、バンドのファースト・レコーディングで何曲かでソロを演奏した。………'Hootie Blues'と 'Sepian Stomp'のレコーディングに象徴されるように、この時の彼の仕事には周囲の水準の上を行く

確かな質が備わっていた。そのフレーズはより複雑に入り組み、甲高いトーンは少し柔らかくなり、それぞれの演奏の波動は他には見られないような独自のスウィング方法を有していた。彼の装飾音と一定程度

のダイナミックな抑揚の使いかたは、それまで聴いていたアルトや他のいかなる楽器とも異なるものだった。」

「『Charlie Parkerは、線の細い音の調子でありながら心地よさに溢れた発想豊かな、流れるようなスタイルの最小限の音で、インスピレーションに溢れたアルト・ソロを披露している』と、Bob Lockeは1942

年7月1日の Down Beat誌に記述している。また、Metronomeで McShann Bandを絶賛している Barry Ulanovは、Charlieの線の細い音の調子については同意見ながら、それ以外の点では他よりも優れていた Birdには、

最小限の音の代わりに、とにかく数多く演奏する傾向があったことを発見している。当時の彼のソロにおける幅広いバリエーションの点から見て、両批評家の言い分はどちらも正しいというのは全く考えられることだ」

また、その年の別の Metronomeは、「…野生的な発想への彼の絶え間ない探求とそれを実現する粘り強さが、弱点を補い簡単に克服させている」と述べている。

1941年の終わりに Detroitにあった McShann Bandを離れると、Birdは New Yorkに戻った。そこでの活動について、彼は後に、Featherにこう語っている。「俺は、Scotty( tenor saxの Kermit Scott)、bassの

John Simmons、drumsの Kenny Clarkeとか Kansas Fields、それに Monkらと Minton'sでよく演奏したよ。すべてを rightコードで演奏するような連中で、rightコードというのは新しいコードで、俺たちは古い曲以外

はそれが正しいコードだと信じていた。そして演奏したのが、'Cherokee'であり、'All The Things You Are'であり、'Nice Work You Can Get It'であったりしたんだ」

Birdは他の場所でも仕事を続けたが、その中で9か月間、Noble Sissleのバンドとやったこともあったが、そこでは彼はクラリネットと二役をこなしていた。「 Sissleは俺が嫌いだった」と、Charlieは

Featherに言っている。「それで俺がソロを取ったのは、たった1曲だけだったよ」

1942年の終わりにかけて、あるいは1943年の初めに、Birdは Earl Hine's Bandに加わった。Inside Be-Bopには、次のように記載がある。「もともと Earlは、Scoops Careyや Little Benny Harrisや他の連中

からの突き上げで Charlieをアルトに据えようとしていたんだ。だけど、彼はピアニストであり大物指揮者である Jay McShannから Birdを奪うことに気が引けた。そこで、彼は遥々と McShannに電話をかけ、Parker

のための曲想があると前もって仁義を切った。会うと、驚いたことに McShannは上機嫌な返事をくれた。『彼を連れて行くのは、早ければ早いほどいいだろう。彼はちょうど今、'Cherokee'の演奏の真ん中で

マイクの前から外れたところだ』」

数か月も経たないうちに、Birdは、Hine's Bandで Dizzy Gillespie、Benny Harris、Sarah Vaughan、Scoops Carey、Franz Jackson、それに他の若き冒険好きのモダニストたちの仲間入りをした。

Billy Eckstineは Melody Makerの中で、Birdの Hine's Bandでの日々について、こう語っている。「戦争は続いていて、多くの連中が軍隊に駆り出されて行った。それで私たちは、Charlie Parkerを聴きに出かけようと

Earlを説得したんだ。テナーの Budd Johnsonはもうバンドを離れていたから、私たちには代わりのテナー奏者が必要になっていた。Charlieはもちろんアルトをやっていたが、Earlは Charlieにテナー

を買ってやり、彼をテナーに転向させた。こうして、彼はバンドの一員に迎え入れられたのである。」

3週間もしないうちに、このバンドは磨きがかかり、私たちは Nola's Studioで毎日リハーサルをしては、夜になるとジャムセッションのため Minton'sに出かけて行った。Birdはこのテナーに慣れることが

できずに、よくこう言っていた。『おい、こいつぁデカすぎるぜ』彼には感じるものが何もなかったのである。

「ある晩、Ben Websterが Minton'sの中を歩いていて、Charlieがステージに現れ自分のテナーの出番を待っていた時のことだ。Benはまだ Birdのテナーを聴いたことがなかったので、こう言った。『そこで、

何やろうってんだ?おいおい気でも狂ったか?』そして、彼はステージに上がり Birdの手からテナーをひったくると、こう言った。『そのサックスは、そんなに速く吹くもんじゃないよ』」

「ところがその晩、Benは町中を歩き回りながら、みんなにこう言いふらしたのだ。『おい、あいつの演奏を聴いたぜ。彼は間違いなく、テナーでみんなを熱狂させるだろう。』実際には、Birdはテナーに

感じるものは何もなく、全然好きではなかった。しかし彼は、狂ったようにそのくだらない代物を演奏し続けたのである。」

「私たちが Earl Hinesといた時の Birdについての笑い話を紹介しよう。Birdはたくさんのショーを逃したが、それは自業自得というものだった。半分ぐらいは、私たちは Birdの所在がわからなかった。彼はどこか

居眠りできるところへ行っていたんだ。だから、よく彼は最初のショーをサボっていた。そして Earlは闇雲に彼から罰金を徴取したものだ。彼を見かけちゃ罰金を取っていた。Birdはショーを逃しちゃ、

Earlは彼に罰金を科すというありさまだった。」

「私たちも彼に電話したよ。ちょっとした徒党だったからね。で、彼に言ったんだ。『ショウのない時は、きっとドラッグだよ。バンドの調子が良くないからね。管楽器は実際には4人だけど、すべて5人

編成用に書くのさ』私たちはある種、彼に恥をかかせたんだ。」

すると、私たちが Detroitの Paradise Theatreで仕事をしている時、Birdはこう言ったよ。『もうこれ以上すっぽかさないよ。一晩中シアターの中にいるよ。みんなを安心させるためにね。』

「私たちは答えた『オーケー。そいつぁ君自身の問題だ。ショーはすっぽかさずにやれよ、いいかい。』」

「結果は予想通り、私たちは翌朝から仕事に復帰して、ステージに上がったよ。でも、Birdは来なかった。そりゃ、いつもと同じさ。だから考えたよ。彼はショーをしに来ると言ってそうしなかったんだから。」

「これは、ゴスペルで言う絶対の真実というやつさ。私たちはすべてのショーで演奏し、幕が下りると、カート式のステージから降りた。その途端、騒々しい物音を聞いた。ステージの下を覗くと、Birdが

下から現れた。彼は、ショーの間中、ずっとそこで眠っていたのさ。」

「 Paradiseではほかにも事件が起きたよ。知ってるかな、Birdはステージに上がっている最中に靴を脱いで、その上に自分の足を置いていた。」

「彼は演奏中ずっと黒っぽいサングラスをかけていて、時々、演奏中にコックリと居眠りすることがあった。よりによって、前座の劇が終わって、さあいよいよバンドのスペシャルタイムが始まるって時にだ。

それで、Birdは Earlのためにもっともらしく吹いているふりをしながら、サックスを口にくわえたまま、そこにいた。」

「 Earlはよく、彼に起きているよう約束させていた。私の知る限り、彼は唯一、本当に演奏しているみたいに顎を突き出しながら眠れる奴だったよ。わかるかな?それで、その日、彼はそこにいて、眠っている

みたいだった。そこへ、彼のソロの順番が来た。」

「リード・セクションで彼の隣の席にいた Scoops Careyが肘で Birdをつついてこう言った。『おい Bird、起きろよ、お前の出番だぜ』すると、Birdは靴下のまま、マイクに向かって駆け出した。飛び上がって

靴を履くのも忘れて駆け出して、サックスでむせび泣き始めたんだ。」

「 Birdはテナーをやって Hinesとともに10か月間過ごした。彼は週に105ドル稼いだが、彼としてはこれまでで一番高い給料だった。(因みに、彼が McShannのところにいた時は、平均55ドルから60ドルだった)。

だが、ビール会社とともに組み込まれた慰問ツアーが始まると、給料は下がり始めた。また、出演契約をめぐる口論も多くあったので、遂に1943年の後半になって、Charlieはワシントンでツアーを抜け出し、

Sir Charles Thompsonに Crystal Cavernsで合流した。」

残念なことに、Dizzyと Birdを冠に据え爆発的な才能集団を擁した Hines Bandは、レコーディングの機会は全くなかった。すでにレコーディング禁止令が1942年8月1日に施行されていて、それは、Birdがバ

ンドに所属していた全期間を超えて、1944年11月まで続いたのである。

Sir Charlesとのセッションの後も、Cootie Williams、Andy Kirkや Carroll Dickersonがいた他のセッションを Chicagoで行った。1944年になると、Birdは Billy Eckstine Bandと楽団旅行をともにした。一時期、

Eckstineのユニットは、多くのメンバーの中に、Leo Parker、Gene Ammons、Lucky Thompson、Benny Green、John Malachi、Tommy Potter、それに Art Blakeyがいた。後に、Tadd Dameronはバンドのために、

'Cool Breeze'や 'Lady Bird'など、いくつか曲を書いた。後年になってからの回顧の中で、この時期の、とりわけ自分のバンドに入って来た頃の Birdについて、Eckstineはこう強調している。「どこのモダン

ジャズのスクールも、Birdが演奏するものを聴こうとしたよ。彼はとても自然体で何事にも全く拘らない性格だったので、彼の心から沸き起こったものは、彼自身考えてもいなかったような、クラシック音楽だ

ったよ」

当時の Eckstine Bandは、商業的にはあまりに実験的すぎたので、結局は消滅した。そうこうしているうちに、Birdは New Yorkに戻り、Ben Websterや、(Three Deucesの Al Haig、Curly Russellと Stan Levey

ととに)Dizzy Gillespieが率いた52番街の数々でしばしば演奏しながら、そしてまた、当時18歳のトランペッターだった Miles Davisとともに Three Deucesでのグループを率いながら、怒涛のごとくその影響力を

増していった。彼はまた、Savoyレーベルの Tiny Grimesの冠の下、初の自らのスモールグループとの演奏を皮切りに1944年から1945年にかけて、レコーディングを行った。その後は、立て続けに、Continental

での Clyde Hartとのセッション、Guildでの Dizzy Gillespieとのセッション、Continentalでの Sarah Vaughanとのセッション、Bel-Toneでの Slim Gaillardとのセッションが続き、そして、'Ko-Ko'、

'Billie's Bounce'、'Now's the Time'、そして 'Thriving from a Riff (これには後に 'Anthropology'となるコーラスを包含している)'を含む、彼自身の名を冠としたレコーディングを Savoyレーベルに行った。

|

top

|

東部のミュージシャンたちの間での彼の影響力は、大変な勢いで目立つようになって、彼のレコードはメッセージとなってアメリア中を横断し、果てはヨーロッパ

にまで入っていった。当時ジュリアードを出たばかりの若者で兵役兵でもあった Tony Scottは、ジャズ界に入って来た個性ある新人に Birdがもたらした衝撃を、こう描写している。「最初に通りで Birdを耳にしたの

は、1942年頃だったと思う。後に Famous Doorの隣の Spotlight Clubとなった場所だった。ある晩、Birdはやって来ると Don Byasと一緒に席に着いた。彼は 'Cherokee'を吹き、誰しもがただ指を鳴らした。これが、

おそらく彼が街と親しくなった最初の時だった。

「 Birdと Dizが街で定期的に演奏をするようになると、数年後には誰もが衝撃を受けるまでになったが、誰も彼らの演奏手法に近づけることは叶わなかった。結局、Birdと Dizはレコーディングを行い、連中は

それを模倣にして、そしてそこから巣立って行った。1942年頃というのは、誰もが実験的な演奏をしており、それは数年続いたが、まだ一人として演奏スタイルを確立できていなかった。そんな彼らの背中を押

したのが、Birdだった。街のミュージシャンに与えた Birdの影響についての一風変わったことと言えば、進化の途上にある彼のとても影響力の強い演奏スタイルは、最初は彼自身の楽器、つまりアルト以外のあ

らゆる楽器で演奏された。理由は、アルトに関しては彼の右に出る者はいなかったからである。」

1945年後半になると、Birdは西海岸へ行き、Billy Berg'sで Dizzy Gillespie率いるバンドとの出演契約を結んだ。そのバンドには、Milt Jackson、Ray Brown、Al Haig、そして Stan Levyがいた。Birdは肉体的にも

情緒的にも限界に近いづいていた。

Birdの健康衰弱の種は数年前からあったものだった。彼はこの時のイベントの数年後に、Metronomeでの Leonard Featherとのインタビューで、Californiaで自分が大きな深淵に落ちて行った経緯を描写しようと

している。「 Charlieはとても若い時分、見世物芸人たちの中にいた。『とても幼い時からすべてが夜の生活になっていたよ。』と彼は Featherに語っている。『何が起きようとしているのか知るには、まだ十分の

成長していなかったんだ。マヌケだよ。』」

「 Charlieの放蕩は1932には始まっていて、1935年にはより深刻なものに転換していた。それは、役者をやっていた友達が新手のスリルを教えた時だった。ある朝早くに、気分が悪くなって目が覚めた。訳が

わからなかった。パニック、11歳のパニックだった。まるで1冊の本の中のかけがえのない章のようなこれまでの11年間が、彼の人生から引きちぎられたのである。」

「何が自分に起きたのか、わからなかったよ。……そりゃあ、急なことだった。俺は周りの餌食だったんだ。ハイスクールの連中には、分別というものがまるでなかった。そんなふうに、人生で最も大切な、

創造の可能性を持った年月を失う可能性があるのさ。」

「『あの頃をどうやって乗り切ったか、わからない。俺は、冷酷で堅物で、よそよそしくなった。俺はいつもパニクっていた。着るものも住みかも買えなかった。で、結局、俺は西海岸に出て行ったんだ。誰かが

俺を拾ってくれて改装したガレージに住まわせてくれるまでは、居つくところもなかったよ。ストレスはいつも悪化していった。何よりも最も悪くした要因は、西海岸じゃ誰一人として俺たちの演奏を理解すること

がなかったということだった。レナード、連中は理解することを嫌っていたんだ。どんなにか New Yorkが恋しかったか、とても語れないよ。』」

Featherは後に、自身の著作の中で Birdの病歴について要約している。「 Charlieは、まだ未熟な15歳ほどの身空の時に、けばけばしい夜の生活に引き込まれた。基本的には彼は、過去もそして現在でも、非社会的

でもなければ、道徳的破綻者でもなかった。だが、そんな彼の本当の性格は、Kansas Cityのアングラでの不良集団と接触したことで歪められた。そして、彼の大人の生活と職業人生は、こうした接触と根底にある不安定感

と人種差別の両方に色付けされたのである。」

西海岸での出来事は、疲労困憊させ恐ろしいものだった。Birdの言うように、ミュージシャン以外は、そこにいた聴衆は、視覚的にも聴覚的にも、Birdと Dizzyによって吹き込まれた先進的な類のジャズにとっては

好ましいものではなかった。サックスを通して彼が言おうとしていたことに気がつくのが不足していたことが、新たな重荷となって、何年にも及ぶ麻薬中毒と情緒不安定と激しい混乱によってすでに耐えられなくなっていた

重荷の上に、さらにのしかかった。

Birdは一晩に何セットもすっぽかすことがあったし、丸まる一晩すっぽかすこともあった。Lucky Thompsonは、ある種、恒常的な代用奏者として招聘されたし、しばしば必要とされた。Dizzyは東海岸へ去り、

Birdは残った。急接近するように、瓦解に向かって突き進んだ。1955年の Birdの死亡記事に Leonardが寄稿しているように、彼のキャリアにおいて、この1946年のステージに至るまでの間に、Birdのスタイルは成熟し

ミュージシャンの間では興奮して語られる対象となったが、彼の肉体も精神もボロボロになっていたのである。

彼はレコーディングをし続けたが、今や Ross Russell所有のレーベルである Dialにレコーディングするようになった。Miles Davis、Lucky、Dodo Marmorosaやほかのメンバーとともに、'A Night in Tunisia'、

'Yardbird Suite'、'Ornithology'、'Moose the Mooche'等々を録音した。終始、彼は生命の危険に晒されていて、遂に壊れた。「麻薬の欲求と依存症がひどくなるにつれて、」こう、Featherは後に記述を始めてい

る。「彼の強烈な痙攣はひどくなる一方だった。1946年7月29日の晩に、手足や筋肉を痙攣させて自制できずにピクピクさせながら、彼は、Ross Russellの組成したセッションのためにレコーディング・スタジオに

行った。彼は場を離れる前にやっとの思いで2面だけを演奏したのが精一杯だった。(フィクション化された説明では、その契約内容は、曲は Elliot Grennardの 'Sparrow's Last Jump'と 'Harper's'の2曲で、

日付は1947年5月となっている。)

「その晩、彼は自分の泊っているホテルの部屋に火をつけると、裸でロビーに駆け下りて苦痛の叫び声を上げた。彼が逮捕されると、Russellは彼を Camarillo 州立病院に運ぶ手配を手伝った。しかし、終生、

Parkerは、破滅を招いたその晩に録音され、彼の作品の中では恥ずかしくて代表作とは言い難い、'Lover Man'をリリースすることを Russellに許可しなかった。」

Parkerは、Camarilloにほとんど7か月もの間、入院した。退院すると、再び1947年2月に Dialへのレコーディングを行った。Erroll Garner、Red Callenderと Hal Westとともに、'Cool Blues'や 'Bird's Nest'

をその他多くの曲とともに吹き込んだ。また、同じ月に、'Relaxin' at Camarillo'、'Cheers'、Carvin' the Bird'、そして 'Stupendous'を、Howard McGhee、Wardell Gray、Dodo Mamorosa、Barney Kessel、

Red Callender、そして Don Lamondとともにレコーディングした。彼は回復したかのようで、その演奏は再び輝きを放っていた。

Birdは西海岸から、そして、とてもつらい一連の記憶から去りたいと切望した。彼は後に、こう言及している。「俺が西海岸を去ると、彼らは Billy Berg'sで、bass saxophoneを吹く奴と、temple blocksと

ching-ching-ching-ching cymbalsを演奏するドラマーと一緒にバンドを結成したんだ。こいつは本当に、典型的な New Orleansスタイルのバンドだったよ。聴衆はこれが好きだったんだ。ある意味、おかげで俺は

目が覚めた気がしたよ。」

西海岸における Birdの経験を補うものとして、1949年、Down Beatに彼が語った話がある。それを解説しよう。「 Charlieは1949年1月まで入院していた。Russellは、精神医と弁護士を雇って、監禁中の彼を開放し、

金と東海岸に戻る飛行機の切符2枚を Birdが得られるように演奏を企画した。しかし、Birdはこの Russellの役割が苦々しく思った。彼が言うには、Down Beat誌の Charlie Emgeは相変わらず助けてくれたが、

Russellは、彼 Parkerが Dialとの契約を更新しない限り、彼を開放する書類への署名を拒否した。Parkerの主張では、後に彼がわかったことは、開放されるのに誰の助けも必要としていなかったということだった。

「もともと Russellと契約した時、Charlieはすでに Savoy Recordsの Herman Lubinskyとの契約下にあった。New Yorkを去る前に、彼は約30曲を吹き込むことで、Lubinskyと契約を交わしていたのである。西海岸に

行く前に収録された曲の中には、'Ko-Ko'、'Billie's Bounce' 、'Now's the Time'、そして'Thriving from a Riff' があった。Lubinskyは全部で4曲を、1曲当たり50ドルで Charlieから買い取った。」

Charlieが強く感じたのは、彼が、いくつかのレコード会社の幹部との商談において、不当に食い物にされていたということだった。彼は、Dialの Russellが、自分のレーベル向けの Parkerのセッションから

第2・第3のテイクや、廃棄されたテイク、あるいは半端なテイクでたくさんのLPをリリースし続け、Parkerの言い分では、生じた利益から Parkerに追加の金を払うことなく、自分のレーベルの利益を当初の利益

の2倍、3倍にしたことを、とても苦々しく思った。

そして Birdは、今や悪評高き 'Lover Man'の契約について、こう直接供述している。「 'Bird Lore'と 'Lover Man'は、地面に踏みつぶされるべき代物だ。あれらは、入院する前日に収録したんだ。俺は契約履行す

るのに、1クオートのウイスキーの助けが必要だった。」

1947年に New Yorkに戻ると、Birdは、自分の社会生活を規則正しいものにさせてくれるだろう私生活において、一時期、心の平穏をある程度手に入れたように見えた。Miles Davisをレギュラーとするスモール

ユニットを率いて New Yorkで仕事をし、歓楽街の店々や Royal Roostその他のクラブで演奏した。ドラマーの Max Roachはベースの Tommy Potterとともにユニットのレギュラーで、ピアノは最初 Duke Jordanだったが、

その後釜は Al Haigが担当した。1948年には、Milesに代わって Kenny Dorhamとともに新曲 'Bop City'を演奏し、レコーディングも続けた。また、1948年は、JATPとのツアーに参加し、1949年の夏にはパリに渡り、

その後毎年恒例となった Paris Jazz Festivalの第1回の主演を務めた。

国内にあっては、その年の後半から1950年にかけて、Birdは一時期、新たに Birdland Clubで演奏し、トランペッターは今やしばしば Red Rodneyになることが多かった。彼は新しいレコーディング契約に署名した

が、Norman Granzとのこの契約では、彼がこれまでに交わしたどのレコーディング契約よりも手厚い保証がなされていた。彼はまだ、広く一般大衆に知られる存在にまでには手が届かなかったが、すでに交わりの

あったミュージシャンからの認知と同じように、ジャズ界からの認知度を上げ始めた。1950年が始まると、彼は、アメリカと海外の両出版界で行われたほとんどすべての投票と同じように、毎年、Down Beat誌の投票

で栄冠を獲得した。

Norman Granzは、Birdの長年の念願だった stringsとの共演を実現させてくれた。最初のセットは、特に 'Just Friends'が、Birdをして「とても好きだった」と言わしめた Norman自身の数少ないレコードの一つ

だった。レコードは、それ以前の Birdのどれよりも広く聴衆に届いたが、Birdを stringsとともにライブで届けるという企画は、困難だった。一括での料金は高すぎたので、出演先は、数少ない、より大きなクラブに

限られたし、また、一定割合のジャズファンは「商業主義的だ」として Bird with stringsの構想に反対だった。特筆すべきは、彼は、何人かのジャズリスナーたちから、stringsとレコーディングをすることで妥協する者

だと軽蔑されて傷ついたことだった。

「そんなつもりは、全くなかったよ」と、彼はかつて Bostonでのラジオインタビューで語っている。「俺は音楽的に語る新しい方法を模索していたんだ。新しい音の組み合わせをね。」 実際、いくつもの理由で、

stringsとの音楽ツアーはうまく行かず、決して強固とはいえない Birdの自信は弱まっていき、彼はステージに立ったり立たなかったり、これまで以上に予期せぬものになり始めた。彼はまた、純粋な小編成ジャズは

もちろん、いくつもの Afro-Cubanものを Granzのレーベルに収録した。

Birdの、Billy Shawといった公演契約人や彼の名に因んだクラブとの関係は、彼の人生の最後の5年間において、勢いを増していく嵐のようになっていった。かつては、彼は Birdlandに入るのにチケットを買わなくては

ならなかったそうである。彼は Camarilloでの治療の後は、麻薬を遠ざけるよう非常に努力していたが、代わりに、酒を飲み、しばしば泥酔した。深刻な潰瘍に襲われ、彼は入院した。その時、もうこれ以上

飲酒しないよう忠告されたが、禁酒を維持し、彼の中で頭をもたげようとする葛藤に耐えることは自分にはあまりできないとわかっていた。

彼は1950年にスウェーデンに公演に行き、その後もレコーディングを続け、クラブでの公演を続け、しばしばコンサートに出場した。彼の他のミュージシャンへの影響は依然として甚大だった。彼は他のミュージ

シャン全員から尊敬され、多くの人から一人の人間として暖かく好かれた。何人かの人は、友情を通じて、彼が少なくとも平和の境地を得られるよう助けようとしたが、彼自身は自分が何を求めているのか、ほとんど、

はっきりわかっていないようでもあったし、残された時間の短さ以外のものはすべて、手に入れられると感じていたようでもあった。

平穏で良い演奏をしていた期間は、無頓着な衣装で狂気じみて、引退と時々急に襲われる恐ろしいほどの悲しみとが入り混じった全く内向きの気持ちで Birdがクラブに現れた瞬間に途絶えた。時折、彼の大衆への

態度は、明らかに奇妙ですらあった。

Leonard Featherは、急速にBirdを支配し始めた闇について要約している。1954年の初めに、彼の愛娘の Preeが肺炎で急死したのである。「それからの数か月の間の出来事は、彼が明らかに意図的に自滅していく

構図を示していた。Birdlandは、あともう1週間だけ彼が stringsとともにステージに立つことに、渋々同意した。Charlieが用意した見せ場は衝撃的なもので、その場でミュージシャンたちを侮辱し、彼らをその場で

直ちに首にしたのである。そのあと彼はステージの椅子に崩れるように座り込み、眠りに落ちてしまった。」

「その晩、Chan Parkerは Charlieのもだえ苦しむ叫び声で目が覚めた。彼はヨードチンキをぐっと飲みこんだのである。」

「この自殺未遂は、当初は、不幸に見えても実はありがたいものだった。というのは、Charlieは Bellevueにある共同の精神病棟に運ばれ、そこで医師は彼の治療に誠実に興味を示してくれたからだった。その後

すぐに、Chanと Charlieは、New Yorkから1、2時間の Pennsylvaniaの New Hopeに家を借りた。Charlieは精神治療のために、毎日電車に乗って病院通いをした。彼は飲酒を断ち切った。」

1954年10月30日、Birdは気の置けない雰囲気のコンサートを Town Hallで行なった。それは、私が実際の Parkerを直に聴いた最後の時間だった。光り輝く Birdは、すべての才能を完全にコントロールしていた。公

演が終わると、楽屋の Birdは新入りのように、そして新たな自信を持って話していた」

しかし、生命の糸は再びすり減り始めた。Birdは治療に行くのを止めてしまい、New Hopeの家には滅多に帰らず、再び酒をあおるようになった。今や Gale officeが仕事を予約すると、彼は都市から都市へと通常

は単身で移動し、地元のリズムセクションと仕事をした。彼の心には、際立ったキャリアを持っているという思いは全くないようだった。彼が将来に向けて実用的な計画を持っていたかどうか、それを示す証拠は何

もない。彼がまだ上手に演奏できる時間はあったが、もはやこれまでの数年の間に、これ以上の創作上の実験も、彼のずば抜けた潜在性のこれ以上の領域を探検することも、彼はできなくなっていたようだった。

二人のミュージシャンが、最後の3、4年に彼に起きた出来事について語っている。「彼は巨人だ」と一人が言う。「だが、彼の今日の演奏は3年前のものよりも平凡だ。もはや彼の演奏を評価することはできな

い。それは彼が上手なミュージシャンではないからではなく、ほとんど周知のことだが、もはや彼は演奏ができなくなったからだ。彼は歴史上傑出した人物だよ。」また、Birdと親しかったもう一人は、こう言った。

「彼の中には、他のミュージシャンが束になっても敵わないような多くのものを依然としてもっているよ。彼は、言葉では定義づけができない天才だよ。だが今日、……彼は破れかぶれになっている。」しかし、

そのような状況のここ数年においてさえ、彼には演奏でき、そして演奏した時間があった。

最後の苦しみが訪れたのは、彼がずっと演奏しようとしていた最後の2晩のことだった。Birdには数か月前に stringsの連中を首にし契約していたステージを中断したために、AFMに負債があった。また、首にした

stringsの連中にも未払いの報酬があった。そのために、今度は慎重に、3月4日と5日、金曜日と土曜日の2晩、Birdlandに出演することにしたのである。

それは、Birdに加えて、Bud Powell、Charlie Mingus、Art Blakey、それに Kenny Dorhamという豪華スターが一堂に会する契約だった。その日は、ミュージシャンであれ一般客であれ、その場にいた誰もがジャズ

に造詣が深いというような雰囲気で、それゆえ最も苦痛に満ちた経験の一つになった。このことは、詳細に説明するまでもないことだ。卓越したトロンボーン奏者は、初日の晩の初めにこう言った。「今晩ここに

いるほとんどの人は、病的なまでに好奇心の塊だよ。奴ら、消えてなくなりゃいいのに」だが、そうはならなかった。Powellは病んでいて、この時は Birdよりも重症な感じで、とても演奏できるコンディションでは

なかった。Bird自身も理性を喪失した情緒状態にあり、この状況が理解できずに、ステージの上で Budと言い争いになった。他の3人はできることをしたが、場は殺気に満ちた緊張に包まれた。一同の長年の友人だっ

た良く知られたドラム奏者は、演奏を途中で投げ出し楽屋に引っ込んだ。そしてすぐに戻って来ると、こう言った。「まるで誰かが殺されるみたいだ」

翌週の水曜日、Birdは Storyvilleでのステージのため、Bostonに行く支度をしていた。彼は友人である Baroness Nica Rothschild de Koenigswarterのアパートに立ち寄った。そして、そこで急に呼吸困難に襲われ

た。医者は入院を勧めたが、Birdは動かされることを断った。彼は回復に向かっているように見え、その土曜日の晩にはテレビでショー番組を見て、あるシーンに笑い始めたりしていた。その笑いは息苦しさに変わり、

Birdは崩れ落ちた。そして、数分のうちに息を引き取った。検死の結果、死因は大葉性肺炎だったが、ほかに潰瘍と肝硬変も患っていた。

最後の皮肉は、Birdの遺体が、それと特定されるまでの48時間もの間、Bellevueで引き取りもないまま横たえられていたことだった。

彼は2歳の Bairdという息子と、その兄で当時入隊していた17歳の Leonを残して逝った。

また、サックスから紡ぎ出した数々の作品を残した。

|

top

|

ステージに立たない Birdには、いくつもの顔があった。より正確には、彼は互いに反目し合ういくつもの部分から成っていた。水曜日の晩にあなたが話しかけたかも知れない Birdは、翌日の午後にはほとんど同一

人物ではなかったかも知れない。ある晩、Bostonで彼は私のラジオ番組に出演した。30分間だったが、彼はずっと The New Yorkerのページを繰りながら時間を潰していて、インタビューの質問には、ぶっきらぼう

で退屈そうに一言二言、あるいは曖昧でラジオ放送には相応しくないうなづきで答えた。数週間後、同じ番組で、彼はほぼ30分間喋り続けた。彼の語り口は徹底して明瞭で、感情表現も秀逸だった。彼は未来に予期

されるジャズについて語り、いくつか新しい音楽を聴くことが人にどういう効果をもたらすかについて語った。3回目の放送への出演を彼がどうしようとしていたかは今後は知る由もないが、今の私にわかることは、

当時の私には予想できなかったということだ。

Birdが亡くなる直前の日曜日、彼は Open Doorで演奏することになっていた。Open Doorは、Greenwich Villageの中の面白みのないどうでもよい地区にある、ただ広いだけで、仮に客でいっぱいになったとしても、

永遠に何も生み出さないような会場だった。日曜日のセッションを前に、Birdはそこで何回も演奏していた。しかし日曜日になると、彼はあまり演奏しなかった。彼は姿は現したが、そこにいるだけで、彼のサックス

は遊んでいた。友人でもう一人のミュージシャンが、その日の午後、男性用のレストルームにいる彼を目撃している。彼は、洗面室の鏡に映る自分を見ていた。彼はゆっくりと注意深く、そしてしっかりとした口調で、

鏡の中の顔と会話をしていた。会話はしばらく続いていたが、もう一人新たに加わっての奇妙な三者会談になっていた。遂に、Birdはほとんど鏡を見ていられなくなり、鏡の像に向かって、最も悪い敵を捕まえたぞと

無情に言った。しかし、その他のミュージシャンは冷淡にその様子を傍観していた。「これほど近しい友人を持つことは、この先ないだろう」Birdは笑った。そしてクラブの中へ消えて行った。しかし、再び演奏する

ことはなかった。

この同じミュージシャンが、Birdがしばしば何時間も黙り込んでしまう様子や、誰とも一言も交そうとしない様子を話す。すると、同じ晩に、彼は急に流暢に、そして雄弁に語り始めるかも知れなかった。

「神のみぞ知る」と、彼の死後、このミュージシャンは言っている。「私たちはみな、多くの恩恵を彼から受けている。モダンジャズを演奏する私たち誰もがね。だが、私たちの誰に、彼を雇うような余裕があった

というのか? 彼は私のところにやって来て、しばらくいて、私はもっているものは何でも彼に分けた。だが結局、もし私が多くの出演を持とうとしなければ、私自身、人材不足に陥り、彼はよそへ行くことになる。

誰も、彼を雇うほどの余裕はなかった。文字通りそうだった。別の言い方なら、こういうことだ。私たちの誰が、彼が私たちに与えてくれた恩恵に見合うだけの支払いができただろうか?」

「そうだな」あとからの思い付きで、このミュージシャンは言った。「一つ、彼が信念を持っていたことがあった。彼は子供たちにとって、素晴らしい存在だった。」彼が最後までともに暮らした Chan Parkerに

は連れ子がいて、その子は異常なまでに過敏な子だった。その子は、愛に、この上なく飢えていた。Birdは惜しみなくその子に愛情を注いだ。

「Birdは….」と、Chanは説明を始める。「Birdは、ほとんどいつも隠していたけど、とても優しい人だったわ。彼は本当に円熟していて、世の中と人生について熟知していたわ。ただ、自分自身については未熟

だったの。」Chanは、Birdと一緒にジョークショップに行って、その時、中には渦巻き蛇が仕掛けてあってふたを開けた途端にそれが飛び出す「がじゃまめ」とラベルの貼られたカンみたいな、何か子供が驚いて

興奮するようなおもちゃを探していたが、その買い物をしている時の彼の喜び様を話した。Chanはまた、Birdは亡くなる前年から絵を描き始めたが、彼が自分らしい新しい表現方法に熱中していることも語った。

彼は刺激を求めて絵を描いた。私は、彼が亡くなった後、Pennsylvania州の Lumbervilleにある彼らの自宅でその中の1つを観た。彼は絵筆の心得も持ち合わせていた。

Birdは家の周りでは、滅多に吹くことはなかったと、Chanは言う。だが、家では彼はよく音楽を聴いた。ほとんどはクラシックだった。「彼は、自分が好きな作品の人たちのことを、よく話していたわ。Milesや

Dizzy、Tatum、Max Roach、Tommy Potter、Curley Russell、Teddy Kotick、それから名前は忘れたけど philadelphiaの若いミュージシャン、それに Dick Twardzikという Bostonの新人ピアニストたちのことよ。

彼はいつも音楽を聴いていたわ。」 Birdのお気に入りの曲のもう一つのリストは、Leonard Featherが1947年に報告していて、そこには Sonny Stitt、Fats Navarro、Miles Davis、Curly Russell、Chocolate(ベース奏者)、

Bud Powell、そして Monkが含まれていた。彼がリストアップした最後の4人は、独創性の高い人たちだった。そして1953年、Bostonにおいて、彼は Tristano、Brubeck、そしてDesmondについて暖かく語っているが、

それは彼がほとんど知らないラジオアナウンサーに向けてのものだった。

彼は時々、彼自身の中で反目し合う個性の間に一貫して横たわっている苦しみについて、よく語っていた。「彼は幼い頃に、傷つくことがあったの。とてもひどくね。」と、Chanは話す。「その結果、彼は時々

冷笑的になったの。けれども、彼はまた、感傷的でもあったわ。彼は家に帰る時は、たくさんお金があろうと、ほとんどなかろうと、子供たちにプレゼントを持って来たわ」

「彼には、仕事にいきたくない場所が国内にいくつかあったわ。」と、Chanは述懐している。「まず西海岸。そこで起きた悪い思い出があるからね。それから南部。その理由は明らかだったわ。彼は亡くなる前

の年に、Stan Kentonのツアーに同行したの。そのツアーには、たくさんのお金が含まれていたからね。けれども、彼は Chicagoの西、それから Washingtonの南では仕事をしたがらなかった。彼は、そのエリア以外

の場所はどこも好きじゃなかったの。『なぜ』と、以前彼が言ったことがあったわ。『なぜ、俺は地下室で演奏してるのか?』そして彼は、新しい町で警官に金をゆすられるたびに、傷ついた。彼らに正当な理由

があった後でも、ずっとゆすられていた。そして、クラブオーナーの何人かも、彼に人間からはほど遠い扱いをした。」

「彼は、いつも勉強したがっていたわ。たぶん、Vareseや Stephan Wolpeのような作曲家たちと一緒にね。彼は二人とも知っていて、Vareseとは友達だったし、Wolpeには Tony Scottを通じて会ったのよ。彼も Wolpe

と勉強していたから。ある意味、皮肉なものね。彼が亡くなった時は、彼らではなくて、Metropolitan Opera Orchestraの連中が呼びかけて哀悼したのだから。」

1949年まで話をさかのぼると、Birdはどんなにか自分がもっと勉強したがったか語っていた。実際には全くしなかったが。ここに、その年の啓蒙的な Down Beat誌のインタビューの中の Wilsonと Levinの報告書が

ある。「将来のため、彼は2、3年の間、パリの Academy of Musicに通い、その後はしばらくの間くつろいで作品を書きたいと思っていた。彼の書くものはどれも、ただの一点に集中していたといえるだろう。」

それは、「ぬくもり」ということだ。彼は作品を書きながら、同時にまた、小さなグループで実験的な演奏をしたいとも思っていた。理想的には、彼は1年のうち半年はフランスで過ごし、残りの半年はここで過ご

したいと思っていた。

「『そんなふうにやることになるのさ』と、彼は説明する。『ここには商業目的でいる。そしてフランスにはくつろぐためにいるのさ』」

「『くつろぎ』は、Charlieがいつもその機会を失っていたものだった。くつろぎが欠如すると自分が創作したレコードのほとんどが台無しになると、彼は考えていた。彼がそう言うのを聞くにつけ、彼はいい曲

が全くできなくなっていた。Continental labelでのいくつかの収録で彼が努めようとしたのは、休息というよりも、もっとリラックスすることだった。しかし、彼が言うには、吹き込んだレコードはどれも改善さ

れなかった。私たちは、無理やりに、少なくとも休息よりはましな状態で出来上がった、いくつかの曲にタイトルをつけさせようとした。」

「『想像してもみてくれ。ある男が私たちのところにやって来て、』」と、私たちは彼に言った。「『やって来て、こう言ったとするだろ。俺は4ドル持っているので、Charlie Parkerの曲を3曲買いたい。何が

買えるか?とね』で、私たちは、彼に何と言うべきかな?」

「『金はとっておけよと言ってやれよ』と彼は言った。」

そして、1953年の Bostonでのラジオインタビューでも、Birdは同じ刺激ある状態に置かれていた。「自分の作ったレコードは、いつも聴いているよ」と、彼は言った。「改善できたこと、それから改善すべきだっ

たことのすべてを聴いているんだ。音楽にはいつも、なされるべき多くのことがあるからね。とても、広範囲にね。それで俺はいつも、進歩を試みているんだよ。音楽で物事を語る、より新しく、より良い方法を

見つけるためにね。」

同じその日の晩に、Charlieは、自分の表現の、より新しく、より良い方法を追求する、彼のいくつかの計画について詳しく解説した。「俺は、5つか6つの木管楽器、ハープ、コーラスグループ、それに充実した

リズムセクションとのセッションをやりたい。Hindemithの 'Kleine Kammermusik'の旋律にあるようなものをね。コピーやそんなものじゃないんだ。他人のコピーは全然したくない。だが、同じ傾向のものをね。」

彼はまた、クラシック音楽、いくつかの好きな作品についても語った。私は、彼がどの程度これらの作品について詳しく知っているのか知る術がない。だが、知ったかぶりをする人々が多い中で、彼には望むだけ

の才能が十分にあったにもかかわらず、彼は知ったかぶりでも何でもない強い思いを込めて語ったと、私は断言できる。ともかく、彼はこう言ったのだ。「俺は7、8年前に、初めてクラシックを聴き始めた。

最初は、Stravinskyの Firebird Suiteだった。市街での土地言葉が登場する場面では、俺は指をはじいて鳴らしていたよ。Bartokも俺のお気に入りになった。俺は、すべてのモダンジャズを研究している。また、

クラシックをやる人間についてもね。バッハ、ベートーベン、等々だ。

「音楽を聴くことはどんな種類のものでも、楽しいものだ。」 Birdは続けた。「君が何を聴くかは、君自身の中にある非常に多くのもの、それ次第だろ。俺はここにやって来ては、何回も Bartokの Second Piano

Concertoを聴いたが、フランスでもまた聴いた。俺は人生というものに随分と順応したが、それでも、その人生の中で以前には聴いたことのないようなものを聴いた。音楽を聴いている最中に、何が自分に起きてい

るのか知ることは至難の業だ。すべてのものが、ある時突如として出現するのさ。」

そしてその日の晩に、Birdは、クラシック音楽とジャズの平行進化について語った。「これらは物事を音楽的に表現するには同じように有効だが、その手法は異なる。忘れちゃいけない。クラシック音楽には永い

伝統というものがある。しかし、ここ50年か75年の間に、ジャズはクラシック音楽と同じように、重要な貢献をすることだろう。見ていて欲しい。」

これは、語りたいと感じ、また、音楽について明瞭で鋭い自身の一部をさらけ出したいと感じた時の Birdだった。しかし、彼がそんな自身の様相を露呈しないと決めている時、あるいはできずにいる時に彼と会

った人々は、全く異なる Bird像を持って去って行った。常に洞察力のあるフランスのジャズ編集者で起業家の Charles Delaunayみたいに。 Delaunayは記念すべき賛辞として、こう記述している。「 Dizzy Gillespie

は一風変わった道化師で、それゆえのびのびしていて、華々しく元気に溢れているが、Parkerの方は単純で、よそよそしい。私は1949年に、New Yorkで初めて Birdに会ったことがあるが、彼は人が良く、内気で、

とても少年ぽかった。そんな彼が、栄誉に達した人物だったとはね。」

「彼の何かを見つめている目は虚ろだった。」 Delaunayはそう続けた。「時々、奇妙に少年じみたことを考えているようでもあった。彼は Schoenbergの弟子のように、音楽に卓越した人物として描かれてきた。

そうした考えは、君を微笑させるだろうね。もし君がこれまでに彼に出会う幸運に恵まれていたならばね。その時の Birdは図体の大きな夢見る子供、自然で霊感に満ちた力強い人間だった。もし、無表情な顔つき

と絶えず小刻みに動く指の背後に音楽家としての卓越した頭脳を感じることができないなら、私は彼のことを、まるで意識を失った芸術家だと言ったことだろう。肺で呼吸し、頭脳で音楽を創作する。そこに理由

や理屈はないよ。私が描いたマスクをつけて観ればわかるが、Parkerはおそらく自身の非凡な才能を意識していたのだろう。彼は間違いなく、その非凡な才能ゆえに味わうことになった孤独感に悲惨なまでに苦し

んでいた。」

Delaunayは、Birdを部分的に「図体の大きな夢見る子供」と見ていた。ところが、Birdが1950年にスウェーデンを訪れた時、著述家の Bjorn Fremerは、彼を「非常に理知的で、博物館巡りをする時以上にはウキ

ウキはしない」と描写した。Birdはまた、イギリスの評論家 Steve Raceには別の顔を見せて、意外にもほとんど打ち解けないインタビューの時に、Omar Khayyamの詩編から朗読すると主張した。

ところがまた、Birdの別の顔として、彼は、40年代半ばあるいは後半におけるモダンジャズを商業主義に乗せようとした連中に、辛辣さを凝縮させた非難の矛先を向けた。「ある連中はこう言ったよ。

『こいつぁバップだ、ドカン!』彼らは言ったよ。『こいつは金儲けになるぜ、ドカン!ここにコメディアンがいるぜ、ドカン!ここに面白いことを言う奴がいるぜ』」次に、これは40年代後半における、

Leonard Featherのインタビューに答えた人物の言ったことだ。「それを音楽と呼んでやろう。人々は長年ジャズを聴き親しんで来たんだ。」最後に誰かがこう言った。「それとは『違う』ものを持とうぜ。

ある新しい考えが進展し始めたんだ。これで、人々は、それには『bebop』という烙印を押して叩き潰そうとすることになる」

私は、異なる様々な Birdの姿すべてに真実の要素があると期待を込めて考えている。彼の個性の様々な顔のうち、最も称賛に値するものの一つは、John Wilsonと Mike Levinによる1949年の彼への突っ込んだ

インタビューに現れた。二人とも、決して神経質なレポーターではなかった。以下は、この時の Birdをいかに彼らが要約したかを示すものである。

「私たちは、Parkerの持っている音楽についての考え方が適切で明瞭なことに、強烈な印象を受けた。音楽家は、クラシックであれジャズであれ、自分が創造したものは分析しない傾向が伝統的にある。

しかし Parkerは、自分が何を目指し何をしたいか、明確な考えを持っていた。当然、結果には言葉を濁すけどね。」

「彼にとって bopとは何かということに彼が頑なに言葉を濁すのは、気取ってのことでは全くなかった。Parkerは、彼の音楽的刺激が彼を突き動かすであろうままに、完全かつ適切に展開するほどの十分な

音楽教育を受けていないが、とてつもない才能に溢れ、彼固有の表現の流儀のために戦っている音楽家である。」

「もしも私たちが彼の神秘性を正しく理解するなら、Parkerが感じているのは、現代の形式主義的な音楽には豊富な原則と発想のコントロールが欠落しているのと同じように、伝統的なジャズには、形式とい

うものの多様性とその効果性が著しく欠落しているということだ。一方で、今日の交響曲の楽譜にはドライブ(これはたぶん、彼のダイナミクスの概念の中にあるものだろうが)と、それに温かみというものが

欠落しているとも感じている。更には、彼の音楽グループが、こうした伝統的な側面をジャズシーンに注ぎ込む一助を担っていると感じているようだ。」

「彼には疑いようもなく、形式主義の音楽と民族音楽とのベストな統合ということを真剣に模索している。もしも彼がそれを成し遂げられるなら、音楽において滅多に果たされない偉業を見事にやってのける

ことになるだろう。多くの作曲家たちが、民族的なテーマや民族的な感性を役立たせてきた。しかし、誰一人として、様々な肌の色や感情の起伏というものを譜面の上で完全に統合することはこれまで成し得て

いない。」

「彼は、すべての良いミュージシャンのように、異常なまでにその技巧が印象づけられる。彼自身は、豪華な stringsの音色を好んでいて、それをもっと使うことでバランスをとり、そのことを、Jimmy Dorsey

のような技巧派ミュージシャンのように、彼の持ち味とするだろう。」

「 Parkerは、どのような形であれ、麻薬に関して強く感じるところがある。彼は、まだ Kansas Cityの若い少年だった頃のことを私たちに語った。彼は、それが何だかほとんど知らなかい時に、男子トイレで見

知らぬ男から勧められた。彼は、1946年に身体がボロボロになるまでの何年もの間、それをやったりやらなかったりを繰り返した。彼は、このように子供を食い物にする大人どもは銃で撃たれてしかるべきだ、

と苦々しく話している。」

「 Parkerはきっぱりと、私たちにこう言った。『お茶の時も裁縫の時も、あるいは酔っぱらっている時も、自分はもっとうまく演奏すると言う人間は誰でも、わかりやすいストレートな嘘つきだよ。俺は飲み

すぎると、指をきちんと思うように動かすことができなくなるばかりか、指でうまく触ることすらできなくなる。麻薬を常用していた時は、もっとうまく演奏できていると考えていたのかも知れないが、今日い

くつかレコードを聴いてみると、そうじゃなかったことがわかる。いいサックス奏者になるためには完全に麻薬にのめり込まなくてはならないと考えている抜け目のない若者らは、ただ単純に麻薬に夢中なだけ

だ。本当はそうじゃないことはわかっているよ。』」

「 Parkerは私たちに、率直で、正直で、そして探求心旺盛と印象づける。彼は常日頃、自身の作品や自分の周りで聴く音楽に満足してはいない。その結果はどうなるか、彼の全く驚異的な才能は彼をどこへ連

れて行くのか、彼でさえも現在のところわからずにいる。しかし、彼の、発見し改め改良しようとする弛まぬ努力は、 彼自身やジャズの初老の創始者たちにとっては、単なる幸先の良い事柄にすぎない。」

同じ Parkerについて、6年後に Leonard Featherは、こう描写している。彼は、しばしば演奏楽器は除いて自身の音楽と楽器を愛した男である。また、人生の一時期には幸運が手近にあったが、ボロボロの服を

着て金の無心にあたりをうろつき回る男である。また、自身では自分は洗練された信頼し得る演奏者で如才ない機知に富んだ司会者だと感じているが、麻薬の影響で最もばつの悪い場面をナイトクラブで目撃さ

れる男である。さらには、情熱的に数多くの女性を、たいがいは気取ることなしに愛し、また優しく自分の子供たちを愛し、けれども苦労して自分を育ててくれた母親には支えとなる手紙を出すことを怠ってし

まった男である。彼は、死を迎えるまで、さまざまな矛盾の結合体だったのである。

これは、Parkerの死後に、Sol Weinsteinという New Jersey新聞の若き記者が彼のことを記述したものである。この記者は Birdが亡くなる直前に一度だけ面会しただけだったが、彼の一面を十分に把握すること

ができたと述懐している。「ほんの1時間の面会だったが、私には、彼のことや、熱烈なファンが長年に亘り偶像に付きまとうという、ある種ひどく感情的な馬鹿げたことに無駄な時間を費やした彼の一面が垣間

見えた思い出がある。」

「私たちがあったのは、小ぬか雨の降るどことなく重苦しい朝、New York Cityの中の Pennsylvania Stationでの、それが最初にして最後のことだった。私は、私の愛しきご令嬢に会おうと、薄汚いプラット

フォームで Bronx行を待っていたが、ひょっとすると世界で最も偉大なアルト奏者に出会うかも知れないと、Malenkovに出会うのと同じくらいの期待感を持っていた。」

「まだ彼はそこにいて、しわだらけの日焼けしたスーツを着て、ひげを剃っていない顔をひけらかしていた。それは、正真正銘の Birdだったので、足早で近づきしわがれた声で、こう言わずにはいられなかった。

『やあ、Bird。どうしとんだい?』」

「私が彼の姿を認めて、まごつきながらお尻をフリフリすると、彼は大きく微笑んで、それから私たちは握手をし、愛想の良い言葉を交わした。なぜ彼がずっと Trentonに隠れていたのか、咄嗟には考えられな

かったので、私はさらに彼に尋ねてみて、彼が最近引っ越したことがわかった。(彼とかれの家族は Bucks Countyに引っ越していたのである。)」

「『Bucksは、とても気に入ったよ。』と、彼は言った。『大したことは何も起きないけど、俺の子供たちには世界中で一番のところさ。学校じゃ、差別なんてもんは何もない。Chanはね、これは、あの

Apple(New York)でのきりのない馬鹿げた競争の結末と考えているよ。』」

「 New York Expressのコンテナ船の明かりが、立ち込める霧の中の遠くの方に見えていた。私たちは最終車両に駆け込むと、タバコを吸いながら談笑した。」

「『君は、俺が誰を一番探していると思う?』彼が言った。『悩ましいだろう。教えてやるけど、聞いたら俺の近くじゃ買うなよ。』」

「『誰?』」

「『そうだなあ、Roy Rogersが一番狂っていると思うよ。』そして、彼は本当に情緒不安定な時は、Bellevueの凶日についての作り話に入りかけた。すべては麻薬のせいだった。」

「『あの西側の、Roy Rogersがうろついている区に行くと、彼は起き上がってギターを持ってくるよ。彼がつま弾き出すと、俺はガソリン補給さ。』」

「そして、後に Chanがこう認めている。『その通りだわ。Birdはあの西地区の小片に狂っているわ。テレビが近くにある時は、いつも流血場面を観ているし。』」

Gigi Gryceの知る Birdもまた、彼の一面だった。Gigiは、多才な管楽器奏者でありと同時に、若さと才能に恵まれたジャズ・ライターである。彼は Parkerの一生の最後の数か月、彼とは親しい間柄だった。

「Charlieは、ミュージシャンとしてばかりか、親友としても、励みになる人だった。彼には、私がこれまで会った誰よりも豊かな個性を持ち合わせた人だった。多くの人間が Charlieを知らなかったし、およ

そ芸術家というものが精神的に何を経験しなければならないのか知らなかった。」

「Charlieは、」 Gryceは回想する。「しばしばよく落ち込んでいたよ。例えば、自分がしたいことがどれもこれも実行できない時なんかね。彼はまるで、本当はできることなのに手をつけていないように感じて

いたんだ。彼はよく、自分の音楽でミスったと口にしていた。彼は、私たちには彼が偉人であることに気がついてはいなかった。彼はよく、何も演奏できない連中と一緒にいた。」

「私たちは、寝ずに」 Gigiは回想する。「寝ずに語り合い、そしてクラシック音楽のレコードを聴き、彼がパリに行って勉強する計画について話し合った。彼は、本当にミュージシャンたちを敬愛していた。

彼は、演奏する者を誰でも愛した。あらゆる芸術家に耳を傾け、如何にその人物がけしからん者でも、Charlieはその作品の中に耳を傾けるべき何かを見出した。私は、彼がいかなる芸術家も下に見ていると聞

いたことがない。もしもその人物について良く言う点をもっていなければ、彼は何も言わないだけだった。」

「私は彼の作品にはとても敬愛の念を持っているが、いつも彼から離れて自分自身で何かやろうという気持ちを持っていた。彼はそのことを称賛してくれて、私たちは友達になった。彼はまだまだ多くの個々人

とも親しくなれると感じていた。彼は、そこに多くの人がいる限り多くの演奏スタイルがあるんだと言っただろう。」

「多くの連中が、Charlieのことをただの芸術家として知っていた。」 Gigiはこう結んだ。「しかし、彼らは Parkerの基本にあることを知らなかった。つまり、感傷的で、物静かで、配慮と良心を持って行動で

きる人物であるということをね。彼は、今より2、3世紀先になって生まれてくるべきだった。今の時代、彼にはとても心地悪い。あまりにも彼には人に与えなければならないものが多すぎる。」

「ここにまた、列車の中で評論家である Barry Ulanovに会い、Ulanovの愛娘を紹介された別の Charlie Parkerがいる。『あなたは、楽器は何を演奏しているの?』と、そのかわいい少女は尋ねた。『アルト

だよ。でも、あまりうまくないんだ』と Birdは答えた。『心配はいらないわ。』と Miss Ulanovが言う。『あたしはピアノをやってるけど、あまりうまくないわ』」

|

top

|

Annie Rossというジャズ・シンガーは、イギリスの評論家である Mike Butcherに、彼女の知っている Birdについて話している。「あたしは絶頂期の Birdに会ったと思うわ。そしてまた、絶不調の Birdにもね。

しかしいつも、彼は最も優しく、最も温かく、最も純粋な男だった。幼い愛娘の Preeが1953年に亡くなった時に彼が見せた悲しみを知っている者は誰も、彼が純粋に家族を愛していたことに疑いを持つことは

なかった。」

そしてピアニスト George Wallington の妻である Billie Wallington は Birdのこの一面について、こう語っている。「彼は亡くなる数週間前、ポケットにわずかに50セントを持って、Broadway沿いに歩いて

いたの。そして、アコーディオンを演奏している盲目の物乞いに出会った。Birdは25セントをその盲目の男の器に投げ入れると、彼に 'All the Things You Are'は演奏できるかどうか、訊いてみた。数分後、

Parkerはそのアコーディオン奏者のそばを再び歩き出し、男の方はまだ同じ曲を演奏していた。Charlieは笑って、彼といる人にこう言った。「この男は、正しいコードを演奏している。」そして、彼は残りの

25セントを古いパンツのポケットから取り出すと、それを盲目の男に与えた。

そして、亡くなる直前の週末に Charlieに偶然会った女性がいる。彼は、Birdlandでの惨憺たる最終日の演奏のはざまにあって、彼は Basin Streetへの曲がり角のあたりを歩いていた。涙が頬を伝うのに任せ、

彼はその女性に近づいて行って、こう言った。「あなたにお会いするとはすばらしい。私には、優しい顔を見せてくれる友人が周りに必要なのです。どうか、どうか、私のところに会いに来てください。」

Birdは、私たちみんなと同じように、いつだって他人の温かみ、彼がしばしば受け損ねた温かみを必要としていたわ。特に、彼の常軌を逸した態度がほんのわずか数人の旧友だけを彼の周りに置き去りにする

ことになった最終局面ではね。イギリスの bass奏者である Joe Muddelは、かつて1度だけパリにおいて、他に空いている部屋がないからという理由で楽屋から締め出されているファンがいると聞いたBirdが受け

た妨害がどのようになされたか、覚えている。その時、Birdはこう言った。「彼ら全員を入れてやってくれ。たとえ、シェンデリアにぶら下がらなければならない者が出たとしても」

フランスの若きジャズ愛好家が、Paris' Salle Pleyelでのコンサートで Birdを観てこう記述している。「 Parkerはそれ以外のミュージシャンとは異なっていた。彼は演奏していない時は、彼の心はそこにあ

らずで夢見心地な目つきをし 、世界でより有名なコンサートホールのひとつでのコンサートの真っただ中に自分がいるということから完全に意識が飛んでいた。そして急に、彼はステージの正面にやって来て、

オーケストラにリズムを与えるために4回活気溢れるステップを踏むと、奇跡のような演奏がその4回目にもたらされたのである。」

Sonny Rollinsは、Down Beat誌のインタビューで、Birdの更なる一面を披露している。

「俺は最初 Birdをレコードで聴き、それから40年代の前半に52番街の多くのセッションや61番街の Lincoln Square Centerのような街の周辺の場所で会うようになった。Birdは、俺がそれまで耳にして好きだっ

たすべてのことを結合しているようだった。初めて俺が彼の音楽を聴いた時、彼のしていることはすべてが新鮮なもののようで、俺には全く理解できなかたった。」

「彼がしていることが理解できるようになると、俺は、彼が自分自身も含めてすべてのものを的確に結合しているということに気がついた。彼は、それまでに入って来たものから何かを取り除くことなく、何

かを加えていた。」

「俺は進んでそうしたかったわけじゃないが、彼を知るようになった。俺たちはよく、音楽について語り合い、彼はいつも俺のことを熱心に励ましてくれた。俺は、ある曲について、いくつか変化をつけること

が正しいかどうかと、かつて彼に訊いたことがある。Birdは、俺が耳にしたことが何でも正しいという返事だった。彼の言おうとしたことは、こういうことだった。もし君がすべてに耳を傾けようとするなら、

何が正しいか聞き取ることができなければならない。そして、もし君が聞くことができないなら、どうこうしようとせず、とにかくそっとしておくことだ。彼は俺に何でも試して自分に枠をはめない自由を大切

にするように、いつも言っていた。」

「 Birdの友人は、ほんの数人に限られていた。俺の前は Sonny Stittだった。俺たちと他の数人の連中、特にサックス奏者ぐらいの者と父親が何かをしているような感じだった。個人的に気がかりなことがあ

る時は、私たちはただ彼に相談しようと出かけ、ただ彼に会うだけだった。1952年か53年だったが、Prestigeとレコーディング契約をした時のことだった。それは Milesの契約だった。Birdと俺はともにテナー

を演奏した。それは決してリリースされることはなかった。彼と演奏することは大変名誉なことだった。俺は怖くなって、神経質になったよ。」

「その頃」と、Rollinsは続けた。「俺は、個人的にはノイローゼ気味の時期だった。俺は、なされるべきものだと考える多くのことをやっていたよ。俺の理想とする巨人たちがやってきたことだからね。だが、

Birdは、後で俺が間違っていたとわかるようなことでは、俺を励ますことは決してなかった。だから、そのレコーディング契約では、彼は真顔で俺に、俺自身の音楽と人生のすべてをかけた演奏をするようにと

言った。」

「彼は、俺があちこち走るだけで、何が起きようとしているのか知らないままの悪ガキだということをわかっていたから、どうしていたんだと俺に訊いた。その日、彼は、私にしてほしいことと彼が賛成する

ことを私に提示してくれた。彼のすべては音楽のために存在し、彼が俺に教えてくれたことは、音楽というものは最高権威を有するものだということ、それから、何がその最高権威の妨害となるかということ、

そして、そういう妨害するものには近づいてはいけないということだった。後に俺は彼の忠言を上手に生かすことができたが、俺が彼に会う機会を得て俺ができたことを報告する前に彼は亡くなった。」

「 Birdのテナー演奏は、深い印象を俺に与えてくれたよ。俺は彼の演奏を滅多に聴くことはなかったが、彼の発想、彼の楽器、そして彼の創作方法はとても俺を感動させた。テナーであれアルトであれ、演奏

し始めるや否や、彼は完璧な雰囲気を築いていて、リズムセクションを含め全員をグイグイと自分自身とともに牽引していくんだ。真のソロイストの鏡だよ。彼はとても確信に溢れた明確な人だった。」

何が Birdをこのような種類の人物にし、このような種類の音楽家に創り上げたのか、その要因を明確に列挙するのにふさわしい人間は誰一人としていなかった。どんな人生でも、それを形づくる相互に関連し

合う力学というものは、とても複雑だ。Birdの場合は、普通の場合よりも、ずっと遥かに複雑なものがあった。Sidney Finkelsteinが彼の演奏を「情緒的で痛ましい」と描写したように、彼の人生がそういうも

のだった。

彼の死後、多くの追悼作家と彼らに交じって彼の最期について語った人々が強調したことは、Jim CrowがいかにBirdと彼を通して具現した音楽というものを評価していたかということだった。他の人たちは、

Birdは一般社会からあまり認知されていないことに苦しんでいたと感じ、彼のことを、自分自身の時間つぶしゆえにあまり育たなかった実験的な芸術家のもう一つの事例だと評していた。

こうした後者の説に異を唱える人々は、Birdは、彼の人生の最後の期間10年において、音楽家たちのみならず、素人の聴衆によるより大きな階層の間でも、加速度的に有名な人物となった。異を唱える人々が

言うには、Birdは決して Time誌の表紙を飾ることはなかったし、世間一般からも同様の賛同を得ることもなかったが、しかしその一方で、彼は彼自身の時代の中で無視された音楽の革新者の原型でも全くなかった。

事実、この論法が示すところでは、彼は、実に幅広い聴衆に聴かれたその演奏により、かなりの生活的安定を得ていて、そう度々へまをやらかすことはなかった。

しかし、話は循環して再び振り出しに戻る。何が彼にへまをやらかさせたのか? その一端は、まだ社会的には全く認知されない幼少期に受けた辛さや痛みだったということか? Bird自身は、かつて Leonard Feather

に語ったようなことが原因だと考えていたのかも知れない。「…いいかい、ミュージシャンには実に残酷なものだったよ。今も相変わらずだけどね。ベートーベンは死のベッドにあった時、世間に向けて拳を振っ

たが、誰もただそれを理解できなかった。誰も自分の時代においては、彼の書いたものを掘り返すことは一切なかった。しかし、それは音楽だからね。」

何人かの音楽学者たちは、ベートーベンの人生と時代に対する Birdの見方には賛同しないだろうが、何か感じたものが Birdにあったならば、その感情は彼のしたことに影響を与え、そしておそらくは、大きな

聴衆に対して演奏により何かを伝達する中で生じ得る失敗を事前に予見するように彼を導いたことだろう。

しかし、この種の憶測は、結局は決定打にはならない。Birdを心底知る彼の友人でさえ、結局は彼のすべてを知っていたわけではないということに、そして、Bird自身が日頃知ることがなかったように、

Birdを駆り立て、そして最後には彼をバラバラに破壊してしまうすべての力というものを、知っていたわけではないということに気がつく。

そのため、私たちは誰も、Birdをすっかり理解する権利を主張することはできない。しかしながら、私たちは、彼の音楽を理解するために、私たち自身とジャズの進化というものを十分に理解しようとすること

はできる。Birdの音楽は、とても手の届かない遠いところにあって、重要な意味を持って Bird自身の人生を超越したということが、世界の隅々まで行きわたったという効果をとても深く感じられるものなのだ。

ヨーロッパの評論家である Erik Wiedemannは、こう指摘している。「逃避主義者は、Parkerの音楽に何も見い出せないだろう。あるいは、この(最も深く最も真実性のある)現実的な芸術の側が逃避主義者を寄

せ付けないのかも知れない。なぜなら、彼の芸術は、現代人の持つ生活の不安定、疑心、そして孤独感への恐怖を表現しているからだ。しかし、彼の音楽は人を自ら置かれている状況に向き合わせてくれる。

あなただけが孤独なのではなく、不安と疑心を知る大勢の人々が他にもいるということを教えてくれるのだ。」

「とりわけ Charlie Parkerのレコードは、必須かつ深く真実を語る時系列の記録である。私たちにとって、それは、不朽の名作とか後世での尊敬といった宣伝文句よりも、もっと重要なものである。なぜなら、

忘れられることのない Parkerの功績は、他の誰よりもその重要性を感じた彼が、現代に生きる私たちの心にあるくすんだ一面を反映したジャズというものに、新しい一面を刻んだからである。彼がいなければ、

ジャズ音楽というものは、今日の私たちとはほとんど無縁のものであっただろう。」

その「時系列の記録」についての技術的に最も優れた分析は、Andre Hodeirの 'Hommes et Ploblemes du Jazz' (Au Portulan, chez Flammarion, Paris) のpp124からpp143に見ることができる。なお、Grove Press

によって英語版が出版されている。これに続いたのが、私自身の翻訳である。Hodeirはこう所見を述べている。「 Charlie Parkerの中に現代の潮流の真の指導者の存在を認めることは難しいことではない。

彼の個性と彼の天賦の才の広がりと多様性、そして彼の持つ影響力によって、彼の時代を席巻したのである。ちょうど Louis Armstrongが、1930年に向けてそうだったように。」

Hodeirが初めて、モダンジャズのレパートリーに加わった Birdが創作した重要な作品をリストアップしている。いくつものテーマがスタンダードの反復進行コードから生まれた。例えば、('How High the Moon'から)

'Ornithology'、( 'Indoana'から)'Donna Lee'、( ''S Wonderful'から)'Stupendous'がそうである。また、ブルースのフレームワークを基調とした Parkerのオリジナルも

ある( 'Billie's Bounce'、'Now's the Time'、'Cheryle'、'Cool Blues'、'Parker's Mood'等々)。ブルースは、これは特筆に値するが、Birdのあらゆる演奏の針路となっており、このことは、イギリスの

作家である Charles Foxが述べているように、ジャズ界における新潮流のひとつをもたらした Birdの「演奏には、力強い伝統が結びついていることの実証例」である。実際、Sidney Finkelsteinを引用するな

ら、Birdは、Jonny Doddsのような New Orleansのミュージシャンと同じように、ブルースのフレーズが基本を成すようなソロイストだった。Birdや他のミュージシャンたちは、数年間で、ジャズという言語に

様々なことを加えてきたが、実はその間、Birdが演奏する時はブルースが鋭く現代のアクセントで語っていたのである。

Holdeirは、Birdの演奏が、しばしば、同時に2つ以上の調性を用いる音楽に向けられる傾向があると述べている。「つまり、それは」と、Holdeirは説明する。「彼が、ベースとなる音調の延長部分に多調性

を構成する基本的な音の上に、重ねようとしていたものだ。こうして 'Moose the Mooche'では、支配的な第7音に長音程の第6音を重ねて、ふたつの異なる調性を含んだ改造された第13音を作り出した(表現さ

れた音は、自然な響きのものだが)。」

Holdeirは、Parkerはまた、支離滅裂にはならない程度に不連続なメロディーを取り入れたと述べている。「彼のフレーズの簡潔さは、驚くべきものだ。それはしばしば、無関係のように見えて稀に見る成功に

結び付いている。'Hot House'は、この明らかに反駁し合うものを両立させた格好の例である。Parkerのコーラスは、出だしの部分ではメロディーの断片の積み重ねだが、最後には完璧な均衡によって自らを主張

している。依然として驚かされるのは、'Klactoveedsedstene'での彼のソロの出だしで、それはメロディーの断片で構成されているものだが、そのアレンジは徹底的な論理で作り上げられているのに、不連続な

強い印象を与えている。」

Holdeirは、Birdのメロディーの考え方にはしばしばこのような志向があったが、彼のメロディーのスタイルが強引だとか不自然だと断定的に推論することは誤りであろう、と警告している。「実際に」と、彼

は続ける。「 Birdの表現法というのは、ひとたびその標準形が実現すると、それは『完璧に明晰なもの』となった。彼のコーラスの大部分は節度ある模範と見做し得ることができた。とりわけブルースにおいては、

Parkerは自分の考えを、その本質的な要素はとっておきながらも、メロディーのスタイルに凝縮する方法を熟知している。'Billie's Bounce'、'Parker's Mood'、そして'Mohawk'は、ジャズにおける最も優れた

審美的成功の殿堂の中にある。他のソロに目を転じれば、例えば 'Shaw Nuff'、'Cheers'、そして 'Ko-Ko'に見る彼のソロは、穏やかな気品というものから、襲いかかるような、そしてゴツゴツした、息を飲む

美しさのフレーズに取って代わっている。これら両極端な例の間には、完全なる音楽的首尾一貫性を大事にしながら、静けさから劇的なものへと進化する傾向を持った彼のソロの大半が横たわっているのである。」

しかしながら、この「完全なる音楽的首尾一貫性」というものは、時として、全く完全な、もしくは全くの首尾一貫ということではなかった。

Mike Butcherは、こう言っている。「基本的に、彼は自分の楽器を超人的に操ってきたし、とてもうまく個人的に満足のいく音を操ってきた。しかし、彼の人生物語から抜け落ちがちな幾つかの理由により、

彼は時々うまく操ることができなくなった。彼の…音の調子と抑揚は傷つき、彼の…サックスはきゅっきゅっと鳴り、そして、彼の考えにある型破りの遊び心だけが損なわれないままだった。」そして、彼の

こうした遊び心が傷つくことさえ、幾度となくあった。

Holdeirの分析には、Birdの創作能力が非常に長けていたという事実も含まれている。「彼は異なる対照的なものを柔軟に利用して、自身のソロの中にその効果をさまざまな形で表す術を知っていたばかりか、

大げさなことを言えば、作品の全体を考える能力も備えていた。…彼は、常に自分の音楽のことを考えることに関心をもっていた。」

「しかしながら、これは、彼の知性が最もうまく具現したとも言い換えることができる。」 Holdeirは続ける。「 Louis Armstrongを除けば、このような確かで見事な出来栄えでテーマを言い換える方法を知っ

ていたジャズマンは他には誰もいなかった。しかし、Parkerの手法は Armstrongのものとは全く異なるこのである。Armstrongが微妙なリズムの変化と、ある種補足的なデザインを付け加えることによって、冒頭

のメロディーの形を変えるのに対して、Birdは、…音楽の非常に複雑な脈絡の中にメロディーを暗に仄めかすのだ。また、'Don't Blame Me'や 'Embraceable You'のように特徴のあるソロでは、Parkerは(オリジ

ナルのメロディーの)音符を飾る装飾音と想像させることだけができるような隠しフレーズを時々見せるのである。こうしてできた音符は、中身のない装飾だけを構成するのとは程遠く、明瞭に表現

された音楽的話法を自然と形作っていて、テーマは見え隠れするが、それ自体はソロの要素の一つに過ぎない。」

即興演奏をするすべての芸術家と同じように、Birdもまた、彼のコーラスの中に頻繁に繰り返し現れるフレーズの回転を重視していると、Holdeirは認めている。「それらは、ひと掴みずつばらばらになって

いるのではなく、生き生きとした考えに統合されているものであるが、非常に典型的な特徴というものでもないのである。Armstrongは彼自身のものを、そして Bixや Sidney Bechetもそれぞれに持っている。

Parkerの場合は、最初は、より高い音域で全音階を素早くあるいは三連音符により頻繁に装飾し、それから、一オクターブ跳ね上がって極端に高い音域に伸びて、今度は少し低い音域(通常は3番目下の音域)

に舞い戻る。そして再び、和音を分散させた連続奏法で作られる小さなアクセントに続いて、半音階で急降下する…」

「私が知る限りでは、ジャズのソロイストは誰も、Parkerに匹敵し得るように、この奏法を復活させることはできない。彼のメロディーにおける発明の広がりを測るのに十分な方法は、'Cool Blues'、

'Bird's Nest'、'Ornithology'、'Scrapple (from the Apple)'、その他の曲について、様々なバージョンを比較することだ。これらの様々なバージョンは、同じセッションで録音されたり、同じ時期あるい

は別々の時期にリリースされている。」また、Holdeirは、'Embraceable You'における2つの異なるフレーズに言及している。「どちらのフレーズも、Gershwinのテーマをそれとは異なる革新的な方法で復活さ

せている。」 Birdの発明の能力の高さは、コーラスにおける他の曲からの引用部分の選択と引用の仕方によってわかる。「 Parkerはほとんどの今日のソロイストが乱用するこの手法を特別に好んでいたわけでは

ない。それどころか、彼は滅多に引用はしないが、引用した場合には、そのフレーズは予想外の形を成して傑出したものになるのが常である。」

リズムのことについて、Holdeirはこう述べている。「他のソロイストにはないことだが、ちょっとした時間(速いテンポでの第8音、スローテンポでの第16音)がとても重要な価値を持っていた。しかし

ながら、Parkerの芸術においては、アクセントが弱いビートにでも変わることなく乗ることはない。力強いビートと明瞭なシンコペーションの上を動く Hawkinsの規則正しいアクセントの付け方や、

Lester Youngの流麗な演奏に対して、Birdのは、その代わりに、ビートの上やビートの中あるいは間でアクセントそのものが自然と動くような、アクセントの付け方だ。彼の音楽の驚異性と豊かなリズム性

を提示しているものは、この別の手法であり、これらこれまで継続して対局にあった方法なのだ。」

Birdのフレーズへのアクセントの方法を見てみると、「頻繁に起きていることは、彼のフレーズは、表現しようとしてではなく暗示された音符を積み重ねることのみで作られるということだ。のフレーズ作り

の論理はこういうものではあるが、それでもなお、耳がそれらを聴きわけるということに非常に強い信念がある。このため、Parkerのコーラスを譜面に落とそうとする者は誰も、括弧書きではなく脈絡の中に

書くことになるが、これらの音符は実際には演奏されることはほとんどなかった。この考えは、そこから流れるリズムが際立つことにより、明白にスウィング感を高めるのである。変更を加えられたアクセント

と暗示された音符による微妙な演奏というものは、'Bloomdido'や 'An Osker for Treadwell'における Birdのソロの尋常を超えたスウィング感と大いに関係があるのである。」

|

top

| /

Holdeirはかつて、こう述べたことがある。偶然にして配置されたというには程遠い Birdのアクセントは、メロディーの外形に誠実に従っている。…そして彼は、音符の間にある強弱の違いを厳密に利用して

いる。デシベルで測るなら、先人たちのいかなる作品よりも彼の作品において、隣同士の音符の間にある、ある種の関係によっては、音はより大きく反発しあうことになる。

「彼のリズムの構築は、…対比の精神から次のステップに移行する。彼が好んでいるのは、異なる性格のフレーズをお互いに成功させるように、その騒々しい一区切りを穏やかに解決することだ。

'Night in Tunisia'における彼のコーラスが、彼の言語にあるこの様相を例示する。どのような方法かは誰もわからないが、彼は、音符の大洪水の中から装飾された60以上ものブレーク奏法を開花させた。

Parkerは、複雑なリズムとビート感に溢れたテンポ、それは初めて聴くならその未経験の耳をしばしば潰してしまうようなものだが、そこから選んだいくつかの音符に荒々しくアクセントをつける。しかしな

がら、これはすべて、絶対的な厳格性をもって表されたり実行されたりする。この目が回るようなブレーク奏法の最後では、Parkerは、繰り返しとして、最初のビートに小節を正確に落とす。第8音で作られ

る、続くフレーズは、ブレーク奏法の流暢さに対峙する激しいリズムを形作る。」

「ブレーク奏法を形作るにせよ、コーラス上に現れるにせよ、流麗さそのものは、Parkerのリズミカルな言語の中でも最も表現に富む要素の一つになっている。Bird以前は、ミュージシャンたちは、

メロディーに富んだフレーズをよりはっきりさせるのに、装飾的な要素として流麗さを用いていた。Parkerはそれにもっと純粋に音楽的なセンスを吹き込んだ。'Mohawk'や 'Melancholy Baby'に見られる最後

の追い込みは、しばしば楽しませたり驚かせたりしながらも何ら理論的裏付けのない、単なる気まぐれだとか名人芸の披露では全くない。これら(音符nの爆発)は、Parkerの作品においては、彼の他のフレ

ーズ同様、同じ一つの基準に従った彼の音楽思考の表現なのである。」

「同じように、彼の卓越した楽器のテクニックが、怒涛のようなテンポに彼を挑ませ、『激情の中にある審美』とでも形容したくなるようなの音符の広がりを、長く跳ね回るようなフレーズの中に作り出す。

… 'Ko-Ko'や 'Salt Peanuts'、そして 'Leap Frog'は、ただ平凡にテクニックによるアクロバットを見せるというものでは全くない。それらが証明していることは、彼のメロディーとリズムの想像性が、最高に

究極の機動性を持って機能するように高い質を備えているということだ。そして、それらは、彼というスウィングのおどろくべき天才の新しい表現を例証している。」

Birdのリズムの構築を見れば、彼の音楽の思考には別の面があることがわかる。Holdeirによる考察を続けて見てみよう。「彼は、多様なリズムをフレーズに施すことによって、…同じソロの中に多様な方

程式を用いることによって、リズムの単調感を回避している。いくつかの Parkerのコーラスに私たちが発見してきたメロディーの不連続性には、等しく顕著なリズムの不連続性に呼応するものがある。

'Klactoveesedstene'のコーラスがいい例で、沈黙(つまり休息)が、蜘蛛の巣のような網状のフレーズの中に自らを統合させていきながら、新たな重要な役割を担っている。'Passport'のソロでは、まる

で斧で割られたようなメロディーの断片が、一連の幻覚を起こさせるような対比の中に稀に配置される音符と対比を成している。」

「より普通のスタイルとして」と、Holdeirは鋭く追求する。「 Birdのフレーズでは、沈黙は重要な要素であると言うことができる。おそらく他のサックス奏者よりも、彼は自分のフレーズでの息継ぎをうま

くする方法をわかっているのだ。」

「彼の芸術には、異なるリズムを組み合わせて同時に演奏することで表現するという傾向がある。単調な(単旋律の)楽器を演奏していながら、Parkerは明らかに彼の考えにあるこの面を呈示できている。

彼のアクセント手法は、その方向の中で努力が払われている。しかしながら、彼の仲間たちは、この異なるリズムを組み合わせて同時に演奏することをもっと完璧に実現するということを使命としていた。

このことは、なぜ Birdはある種の基礎を必要としたのか、なぜ彼のフレーズがほとんどいつも、残りの楽器(単純なベースラインではない補完的な楽器)がそのリズムの対位法を全く自由に発展させることに

寛容なのかを説明している。Max Roachは、Parkerに随行した時、例えば 'Scrapple'で、Birdが必要としていた、異なるリズムを組み合わせて同時に演奏することで演奏を豊かなものにした。」

イギリスの 'New Musical Express'の Mike Butcherがさらに指摘したところでは、「初期のジャズマンたちは、アドリブを整然と2拍子か4拍子小節のセクションに置する傾向があったが、(Birdと Gillespieは、)

コーラスを型通りに分割して、そこから直接的に自分のソロを切り出し、最初の第8音と2番目の第8音とを切れていない糸でつなぎ、それから、平均的な聴衆がまだそれが続くと期待している時に期待を裏

切るようにその糸を断ち切るのである。」

「 Gillespieよりもかなり当てはまるが、Parkerはまた、すばらしくよく発達した和声学に長けた耳を持っていた。彼は、曲の核となる基本的な構造を念入りに練り上げたことの例として、'Don't Blame Me'

のようなスタンダードナンバーを挙げ、微妙に加えたコードを呈示する。Al Haigのような同じ音楽的な気持ちを持ったピアニストは、…Parkerの暗示を受けてさらなるコードをすぐに書き始めた。」

Birdの音の響き、彼の音色について言うと、Holdeirが記載している事実としては、多くの評論家が Birdの音色について批評しているということがある。彼はこれに異を唱えて、こう付け加えている。

『 Parkerの音色には、Benny Carterのような丸みや、Johnny Hodgesのような表現豊かなビブラートはなく、彼はそのどちらも自ら進んで使いたいとは思わなかった。 Birdの音の響きはピンときちんとしていて、

…ほとんどビブラートは見られない。例外なのは、スローテンポのもので、そこでは弱いが大きな振幅のあるビブラートが頻繁に(小刻みに震えて)見られる。』 Holdeirはまた、Parkerの非常に強いアクセント

の音符は、主に高い音域では音色の変化という特徴を見せ、低い音域ではしばしば聴き手にテナーの音と思わせるような特徴があると感じている。そして実際に、Ben Websterはかつて、こう述べている。

「 Birdはいつも、俺にはテナーのように聞こえたよ。」

Parkerの音色というのは、Holdeirに戻るが、「意図的に硬質で、切れ味が良く、メロディーにおける彼の思考が角張るという癖や強いアクセントを好む彼のリズムの概念を、自然に補って完全なものにして

いる。Parkerのスタイルにある異なる要素の間には、非常に緊密な関係が存在しているのである。」

「 Parkerが稀有なジャズマンの一人であることは、誰もが言い得ることである。…彼らはみな自分の楽器を「持っている。」フランスの管楽器奏者である Hubert Rostaingは、Parkerの中に、『妙技を(しかし

ある彼の無意識のうちに)使う空前の即興詩人の姿を認めている。それは、彼が難しいコーラスを演奏できることを見せて証明したいからではなく、彼には言うべきことがあったからだった。彼の楽器のテクニ

ックは超人的であるが、個人的なものだ。』 …Parkerの中にある音楽観は、見た目の違いはあろうとも、厳格で、それでいて心底人間味に溢れていて、それは Armstrongと同じようだった。彼のリズムへの取り

組みは複雑で、音色は硬質で、メロディーにはしばしば面食らわせられる一面がある。しかし、こうした枠組みの中に、Parkerは想像と深い感性を秘めている。」

Birdが亡くなった後、Down Beat誌は数多くの彼の同世代の人々に尋ねている。Birdはジャズに何をもたらしたのか、また、今もなお、何をもたらしているのか、と。ここに紹介するのは、この問いかけに対

するいくつかの答えである。

Duke Ellington:「この世には、数えきれない芸術家による数えきれないレコードと演奏が存在するが、あるフレーズを聞けば、すぐにCharlieの姿が心に思い浮かぶだろう。」

Dizzy Gillespie:「敢えて言うまでもなく、私は、Charlie Parkerとともに演奏するという、人生で最も素晴らしい経験をいくつもさせてもらった。」

Norman Granz:「恥ずかしいことだが、結局のところ、ジャズというものが公に受け入れられるピークを迎えた時、今日でこそポピュラーになっている考え(他の多くのミュージシャンがクレジットされる

ような考え)に結び付く革新的でオリジナルな考えを打ち出し、ほとんどのクレジットを与えられてきたはずの男が、完全に忘れ去られなければならない。もしも特別報奨金が手渡されるなら、ジャズが私た

ちとともにあるという『偉大な発見』を掲載した Time誌と Life誌を候補として考えたい。なぜなら、そこには、現代教育における唯一にして最も重要な人物として、Charlie Parkerの名がクレジットされてい

るからである。」

Charlie Mingus:「Birdlandのほとんどのソロイストは、Parkerが次に何を演奏するか知るためには、彼の次の録音を待たなければならなかった。彼らは、今は何をするのだろうか?」

Bobby Hackett:「彼はただただ、絶大な影響だった。彼は、いたるところで感じられた。しばしば反応が遅かったかも知れないが、彼の影響は間違いなくすべてのシーンに及んだ。彼は偉大な芸術家であり、

とてつもないオリジナル性と発明性に恵まれていた。彼には「天才」という言葉がピッタリ当てはまる。彼は、とても誤解された人物でもあった。彼の音楽はあまりに強烈なので、人々の頭の中まで響き渡った。

しかし、それは頻繁に見られたことだった。」

Jimmy Raney:「彼の演奏で私が驚いたことは、彼が神秘的なものを生み出す創造の世界の高い水準にいる偉大な創造者の一人であるということだった。…彼の演奏がいったいどこから生まれきているのか、

私にはわからなかった。確かに、それを辿る小さな痕跡は多くある。だが、彼の創造の主要な源泉は、最も高い水準、つまり神秘の域にある。今世紀のクラシック音楽で言えば、Bartokがそうだ。ジャズでは、

それはBirdだった。」

Raneyはまた、Birdは着古されたように見える「スウィング時代のソロを新鮮な音に作り変え演奏することさえできた」と、付け加えている。

Dave Brubeck:「私の知る限り、Parkerより優れたミュージシャンはいない。彼ほど尊敬の念を抱かせるミュージシャンはいない。彼は、誰よりも多くの障害物を突破した。彼は完全に現代という時代に向

けてほとんど一人で全部の扉を開いた。そして、彼はその演奏で多くの感情を表現した。それは、単にすべてがテクニカルな能力だけのことではない。彼の演奏には、非常に自由に溢れている。私にとっては、

それはジャズが与え得る最も重要な貢献だ。そして、Birdにはこの自由が私の知る他のジャズマンよりもあるのだ。」

そして彼をよく知る人物である Dave Lambert:「彼は平穏以外のあらゆることを人生において経験した。」

後になって、ある時、Miles Davisが Birdについて語っていた。

Bird:「Birdは40もの違うスタイルで演奏したよ。彼は同じ状態に留まっていることに決して満足することはなかった。俺は、彼と俺、それに Maxと Duke Jordanとで一緒に演奏している時に、彼が時々、

どのようにしてリズムセクションに方向転換をさせていたか覚えているよ。例えば、俺たちがブルースを演奏していた時だ。Birdが第11小節目を演奏し始めた時、リズムセクションが彼らの演奏を忠実に守って、

Birdは自分なりに演奏すると、まるでリズムセクションが2拍目と4拍目でなく1拍目と3拍目にいるように聞こえた。いつもこんなことが起こるので、Maxはよく Dukeに、Birdについていかずに自分の演奏を

忠実に守るように叫んだものだ。それで結局は、Birdが計画を立てていて、俺たちはもう一回一緒になった。Birdは俺に演奏をさせ、いや、演奏させようとしたものだ。彼はステージで、よく俺をリードしたも

のだった。俺は毎晩、やめてしまったよ。テンポはめちゃくちゃ速く、挑戦はとんでもないものだったからね」

それは、当時、Birdを掴みイライラさせ、そしておそらく罪の重みを加えていくばかりで、彼が知っている有頂天の瞬間などほとんど彼に与えないような挑戦であった。その頃は、Birdはもう十分に対応でき

なくなってきた自分を感じていたし、何が理性を迷わせるか知っている者から見れば、彼はもう、彼の音楽と人生の挑戦に対応ができなかった。

そして、依然として彼は多くのものを成し遂げている。

「一つ、教訓があるよ、」と、かつて彼は言った。「音楽には境界線がある。しかし、いいかい、芸術には境界線なんて存在しないのさ。」

NAT HENTOFF

1955年9月

1957年1月更改

日本語訳:山田チエオ

|

ナット・ヘントフ( Nat Hentoff、1925年6月10日 - 2017年1月7日)は、小説・

ジャズ評論・短編・コラムなどに活躍しているアメリカの著作家である。

1952年に雑誌『ダウン・ビート』のライターとしてジャズ評論を書き始める。自分の

雑誌『ジャズ・レビュー』(The Jazz Review) を立ち上げ、『ウォールストリート・

ジャーナル』や『ヴィレッジ・ヴォイス』(The Village Voice) にコラムを執筆。公

民権運動にも関わる。

・『ジャズ・カントリー』木島始訳 晶文社、1966年 講談社文庫、1978年

・『私の話を聞いてくれ』ナット・シャピロ共編著 新納武正訳 筑摩書房、1976年

・『ジャズ・イズ』志村正雄訳 白水社、1982年

・『ジャズに生きる ナット・ヘントフ集』堀内貴和訳 アメリカ・コラムニスト全集 東京書籍、1994年

|